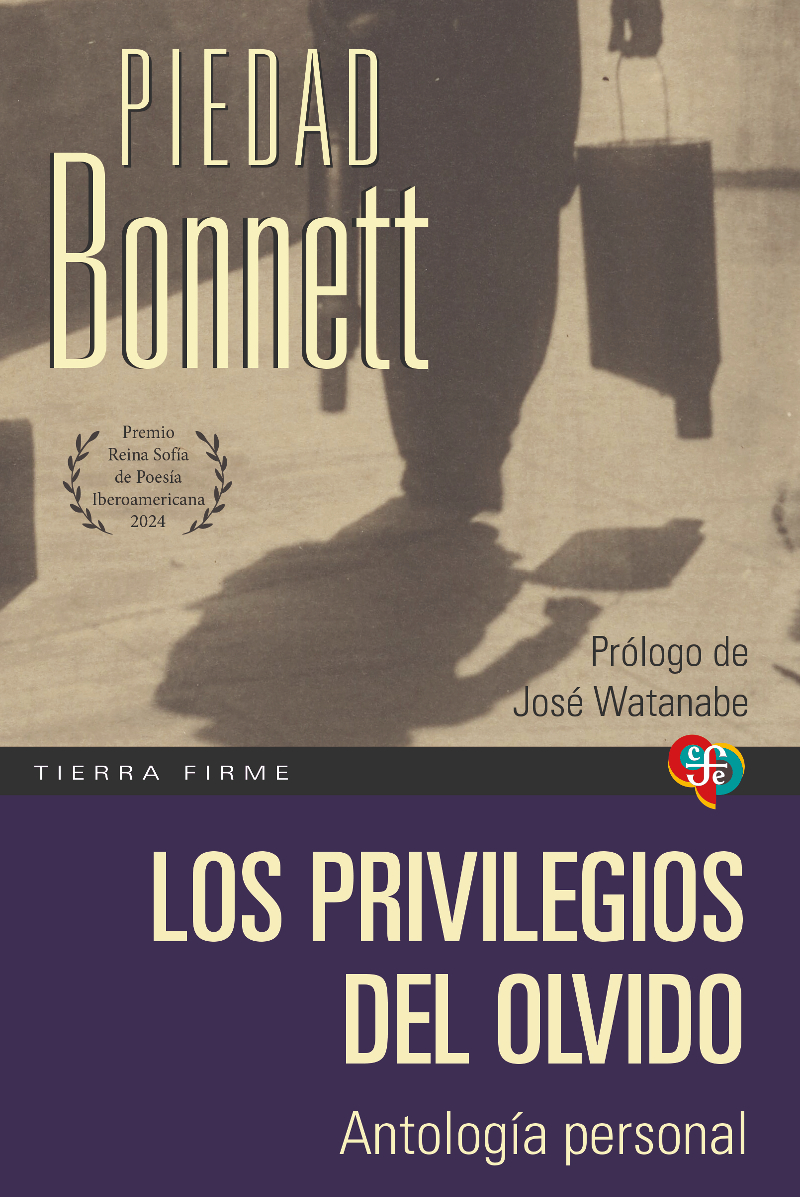

La poeta, novelista y dramaturga, ganadora del XXXIII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, y una de las voces más destacadas del género en Colombia e Hispanoamérica, conversó con nosotros sobre su antología personal. En Los privilegios del olvido (FCE, 2024) Bonnett recoge aquellos textos que considera los mejores de su producción escrita y perpetúa la senda de una poesía que siempre habita, palabra precisa, oscura revelación del verbo.

Juan Camilo Rincón: Llevas casi cuarenta años en el oficio de la poesía. ¿Cómo ves hoy tu obra en retrospectiva?, ¿cómo es el reencuentro con tu poesía cada vez que se publica una antología?

Piedad Bonett: Yo siento que ya hice toda una curva. Me siento muy satisfecha con lo que he hecho, porque nunca pensé que mi poesía fuera a trascender a un público. Durante muchos años yo pensé que escribía para mí y que eso no le interesaba a nadie. Entonces, tantos años después, ver que he podido cumplir el sueño, no solo de escribir poesía —que es lo que más ama un escritor, el momento de la escritura—, sino de tener un montón de lectores y reconocimientos en relación con ese trabajo, me hace sentir muy feliz.

J.C.R.: Con Los privilegios del olvido recuerdo ejercicios de antologías personales como el de Jorge Luis Borges, Gioconda Belli o Vicente Aleixandre. ¿Cómo fue la experiencia de hacer esta curaduría de tu propia obra?

P.B.: Eso es problemático porque tiene que ver con el estado de ánimo y con el momento de autocrítica en que estés. Hay momentos en que estás con la autocrítica exacerbada y te resulta muy difícil, todo te parece indigno de estar en una antología, mientras que hay momentos en que uno se quiere más, es más benévolo con uno mismo, e incluso lee los poemas como no los había leído antes. La antología personal tiene ese reto: no la puedes hacer de manera continuada porque puedes perder la perspectiva. Yo adoro las antologías personales porque, aunque aprecio mucho lo que otros hacen como antología de mi propia obra, muchas veces no estoy de acuerdo con que esos sean los mejores poemas, los que se tienen que publicar. Yo tengo muy claro en mi cabeza qué le gusta al público, cuáles son los poemas que la gente más ama, pero también hay unos que yo amo y que amaré eternamente y que, en mi criterio como persona que sabe tomar distancia en relación con la poesía, considero que son los que van a perdurar.

J.C.R.: Esta antología funciona en una cronología inversa, pues va desde tu trabajo más reciente hasta tus primeras producciones. ¿Por qué decidiste hacerlo de esa manera?

P.B.: Eso lo vi en alguna antología de otro poeta y me pareció una idea maravillosa. Es que uno sí va avanzando en la consecución de cosas a lo largo de la poesía. No es que haya un “progreso”, pero uno sí va aprendiendo cosas del oficio. En los primeros poemas que, en mi caso, son de la primera juventud, entre los dieciocho y los treinta años, yo todavía estaba aprendiendo de la poesía, de mis lecturas, de mis distintos autores. No me sentía una escritora consolidada, ni mucho menos, porque publiqué mi primer libro a los treinta y nueve años. En todo ese periodo escribí más o menos dos libros, pero me parece más interesante que la gente vaya viendo desde el momento último hacia el origen. Esa es una posibilidad como cualquier otra. En el caso de la antología del Fondo de Cultura Económica, que se publicó cuando yo tenía unos sesenta años, hay unos libros que esa antología no abarca, son los últimos, pero creo que hasta ahí yo ya había hecho esta curva de la que te hablé, y había llegado a libros que hoy resultan importantes para mí. Ensayé eso y será el lector quien diga qué es lo que siente cuando la lee así; también es libre de coger el libro al revés y empezar a leer por el final, como lo hacen los orientales, de atrás para adelante, diríamos nosotros.

J.C.R.: O como una Rayuela de Cortázar, en la que uno puede escoger el capítulo…

P.B.: ¡También! Porque la poesía se lee así.

J.C.R.: Hay temas y formas poéticas que han sido fundamento en diferentes épocas de tu vida: la soledad, el amor erótico, la infancia… ¿Escribir sobre ellos ha cambiado la manera en que los asumes, los trabajas y los lees?

P.B.: Es que un escritor escribe en el tiempo y yo no soy la misma de hace cincuenta años o cuando estaba en mis veinte, de manera que ha cambiado todo. La concepción de la soledad, la misma concepción de la infancia, por supuesto, la del amor ha cambiado tremendamente. La vida me ha cambiado a mí. La vida ha puesto en mi vida temas distintos que no estaban en la primera juventud… Eso es lo bonito de una antología: que tú no solamente estás viendo la conquista de un lenguaje, del lenguaje poético, sino que estás viendo cómo transcurre una vida, porque la poesía está muy ligada a la experiencia. Leyendo los poemas tú puedes descubrir las fases por las que está pasando el poeta y las obsesiones que tiene en cierto momento, y también puedes constatar cómo lo abandonan esas obsesiones. Pero lo más importante es cómo, a instancias de la vida, va cambiando tu palabra, va cambiando tu poética. En el caso mío es clarísimo. En Las tretas del débil (2004) yo tengo una voz, y a partir de ese libro creo que mi voz cambia, no de una manera radical —porque eso no puede ser así—, pero sí hay elementos de la vida misma que hacen que esa voz se haga —diría yo— más dura, más concisa, incluso más seca. Es eso: una voz más dura y más seca.

J.C.R.: Este es el primer libro que publicas después de recibir un premio como el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. ¿Cómo te hace ver hoy tu obra y a ti misma?

P.B.: Bueno, esta es una revisión de una antología que yo había hecho hace mucho tiempo, de manera que lo que hace esta antología es resucitar en un momento muy importante para mí, porque ya tengo un público sumamente amplio. Cuando esta antología salió hace muchos años, yo era una persona relativamente conocida en el terreno de la poesía; ahora soy una persona que tiene muchos más lectores, infinitos lectores, entonces el FCE la publica también como conmemorando eso, una especie de homenaje a ese premio que me dieron, y como un recordatorio a los lectores de que esa antología estuvo ahí siempre, y que ahora está al alcance de los que no me han leído nunca. Es que a un poeta es muy interesante leerlo primero a través de una antología; ahí tú sabes si tú te identificas con esa poesía, si la amas o no.

J.C.R.: Pasaron más de diez años para que llegaras desde la poesía a la prosa y a la narrativa (Lo que no tiene nombre, La mujer incierta, Donde nadie me espere, El privilegio de la belleza…). ¿Dónde nació esa decisión y cómo fue dar ese salto?

P.B.: Yo siempre quise ser novelista y cuentista. Lo que pasa es que la primera novela la intenté cuando tenía veintitantos años y no resultó. Por fortuna tuve la autocrítica para decir: No estoy lista para llevar esto a cabo. Y mientras tanto, sucedió que la poesía —que me había acompañado durante toda la adolescencia y que empecé a escribir de manera mucho más seria y responsable cuando estaba en la universidad— empezó a fluir y a salir como una necesidad vital, también porque yo estaba angustiada de que no pudiera ser narradora. La poesía sustituyó a la narrativa y me tranquilizó durante muchos años porque es mi lenguaje natural. Yo no sé si alguien puede decir eso de la novela —a lo mejor sí—, pero yo sí puedo decir que soy primero poeta y después narradora. Lo que pasa es que soy una apasionada de la narración, y cuando tú escribes una primera novela te envicias a ella, porque además eso te lleva muchas, muchas horas. La poesía se escribe de una manera muy distinta; no te exige la continuidad de la narrativa. Entonces, cuando ya tuve seis o siete libros de poesía, de pronto me asaltó la idea de que yo podía volver a ensayar. Yo había sido profesora de narrativa y de poesía durante muchos años en la universidad, y ya tenía muchos elementos críticos, había trajinado con las estructuras poéticas, los puntos de vista, las formas narrativas; ya tenía un acercamiento a la novela mucho más crítico, más hondo, y tenía tal vez más conciencia de las posibles destrezas que se necesitan para escribir narrativa. Entonces me lancé, y por fortuna no me abandonó la poesía. Pero claro que se hace más espaciada, porque tú no puedes trabajar en dos géneros de la misma manera, con la misma intensidad, en el mismo tiempo. Los libros de poesía se han ido abriendo camino a medida que escribo prosa. Los últimos que tengo realmente son tres, con la colección Visor en España y ahora estoy a punto de sacar un cuarto también con ellos, pero en total serían no sé cuántos libros de poesía; la verdad es que no llevo esa cuenta.

J.C.R.: ¿Cuál es el libro que viene con Visor?

P.B.: Se llama Los hombres de mi vida y es un libro que empecé a escribir hace doce años, pero no es que lo haya estado escribiendo todo ese tiempo, sino que lo he trabajado muy lentamente; mientras tanto, he escrito otras cosas.

J.C.R.: Has escrito sobre temas complejos como los cuerpos corroídos, la familia no idealizada, la pareja desgastada… ¿Cómo encuentras la forma escrita que te permite abordarlos mejor?

P.B.: Generalmente escribo de los mismos temas tanto en prosa como en poesía. De la infancia, por ejemplo, tengo dos libros de poesía: El hilo de los días (1995), con el que me gané el Premio Nacional de Poesía hace muchísimos años y después los recojo en Las tretas del débil, porque no he acabado de saldar cuentas con el tema de la infancia, pero también escribo una novela que se llama El prestigio de la belleza (2010). Lo que te exige una novela es una historia; lo que la poesía exige es otra cosa. La poesía ilumina momentos y tiene una intensidad muy distinta, y aunque la poesía narre —porque es capaz de hacerlo y, de hecho, mi poesía en narrativa es bastante narrativa—, lo hace de una manera completamente diferente, el lenguaje se maneja de una manera completamente distinta. Lo que me llega es la idea del poema. Los escritores tenemos que tener una intuición enorme para eso: esto debe ser un poema; esto puede ser una novela. Yo no me puedo equivocar. Yo me siento ya con el lenguaje y la intensidad del poema, y de pronto me llega una historia y digo: Esta historia merecería contarse, como la de Daniel. Después de su suicidio yo pensé que iba a salir poesía, porque está mucho más unida a los afectos, a los dolores, pero no, lo que se me impuso fue contar la historia de Daniel. Mientras yo escribía Lo que no tiene nombre, que salió en 2013, iba escribiendo muy lentamente los poemas de Los habitados, que publiqué en 2017. Entonces dirán: ¿Por qué se demoró cuatro años? Porque la poesía exige mucho, y más frente a un tema de esa magnitud. Yo no podía salir con un libro lleno de emocionalidad, de cuestiones puramente personales, no. Yo tenía que digerir eso y convertirlo en poesía de muy buena calidad para que estuviera a la altura de Lo que no tiene nombre, por un lado, pero sobre todo a la altura de la memoria de Daniel.

Foto: Piedad Bonnett, escritora colombiana, en Madrid, 2022. Por Archivo ABC / Ernesto Agudo.