Estoy yo, no está él. Por lo tanto, todo lo que escriba sobre él será traición. ¡Traición! diría Fogwill, con ese uso naïve de los signos de admiración del que disfrutaba, que usaba para divertirse. Cómo escribir sobre Rodolfo Enrique Fogwill, que para mí fue primero Quique, o Kike, como lo prefería él. Como escribir sin caer en obviedades, y ya estoy cayendo: caer en obviedades, uno de los tantos estilos de caída que él no aceptaba: el confortable colchón de los lugares comunes. Pero todo tiene su precio, y cuando se lleva la abominación de lo obvio hasta las últimas consecuencias hay que abominar de todas las consignas de las buenas conciencias, de todo lo evidentemente justo o necesario para el ambiente en el que uno está haciendo estallar su bomba feroz: hay que declararse en contra de lo políticamente correcto, en contra del aborto legal, en contra del matrimonio gay, en contra de los derechos humanos tal como los entiende la izquierda nacional y popular. Sobre todo, hay que oponerse. Abrirle la panza a ciertos conceptos para exhibir sus tripas miserables. “Lejos de lo políticamente correcto, está Fogwill, maestro de la ironía, el desprecio y la invectiva”, dice Beatriz Sarlo. Nunca nadie pudo decir que Fogwill hablara mal de él a sus espaldas. Yo lo he escuchado, en una mesa redonda de la Feria del Libro, decirle a todo volumen, por el micrófono, a un colega que buscaba incorporarse trabajosamente sobre sus bastones canadienses, que lo consideraba el mejor escritor rengo de la Argentina (digamos que había otros).

Fogwill decía la verdad como un chico, era un niño terrible y lo sabía y le gustaba serlo, la decía sin filtro, sin la sabiduría y la autopreservación de la adultez, la descubría con su mirada siempre rara, sabia, cruel, infantil, decía todo lo que no se debe decir, miraba todo por primera vez y lo decía, por eso fue tan buen escritor, tan grande como poeta y tan insoportable para muchos. Epatar, sí, pero los burgueses están tan acostumbrados a todo escándalo, epatarlos se vuelve cada vez más difícil, más arriesgado. Y en eso se pareció a Borges, ¿no? A ese Borges que podía llegar a elogiar la esclavitud con tal de perturbar al interlocutor. Se pareció en la construcción de un personaje por fuera y paralelo a su literatura, que fue siempre, en cierto modo, mucho más tradicional que su persona, esa escritura revolucionaria por caminos siempre inesperados, a veces, precisamente, por lo habituales, por lo transitados y en ese sentido (pero solo en ese sentido), Fogwill kafkiano, dispuesto a utilizar los recursos más trillados en la consecución de un fin (pero no un final) siempre inesperado, una trampa siempre lista para sobresaltar al lector, para asustarlo, pincharlo, perseguirlo. Fogwill admiró a Aira, a Lamborghini, a Perlongher, pero su propia escritura transitó otros caminos, fue original de un modo mucho más sutil, mucho menos violento, explosivo, que los escritores que le interesaban. No evitó la emoción, no fue hermético, no fue desfachatado. Fue Fogwill.

Porque me resulta útil una opinión desde afuera del lodo de la literatura argentina en el que estamos, como en el tango, todos revolcados, porque dice lo mismo que yo con los blasones de la mirada europea, cito a Branko Andjic, un escritor y crítico serbio, especialista en literatura latinoamericana:

Fogwill was right when he dropped out his first names—Rodolfo Enrique—because he was well aware that he is unique of his kind, like Prince or Madonna. However, his famed marketing ability has not led him towards neither short-term pale bestsellers, nor trodden paths of mainstream fiction. He should be posthumously awarded for artistic bravery, searching always for creativity and experiment. His best work remains experiment as warning for writers that playing safe, with modest artistic ambition, do not pay off in the long run.

[Fogwill tenía razón cuando borró sus nombres —Rodolfo Enrique— porque tenía clara conciencia de ser único en su especie, como Prince, o Madonna. Sin embargo, su famosa habilidad para el marketing no lo llevó a producir pálidos y efímeros best-sellers, ni siquiera lo condujo por los caminos más trillados y previsibles de la ficción. Debería recibir un premio póstumo por su coraje artístico, siempre en la búsqueda de la creación y la experimentación. Sus mejores trabajos son una advertencia para los escritores de que jugar sobre seguro, con ambiciones artísticas modestas, no reditúa en el largo plazo.]

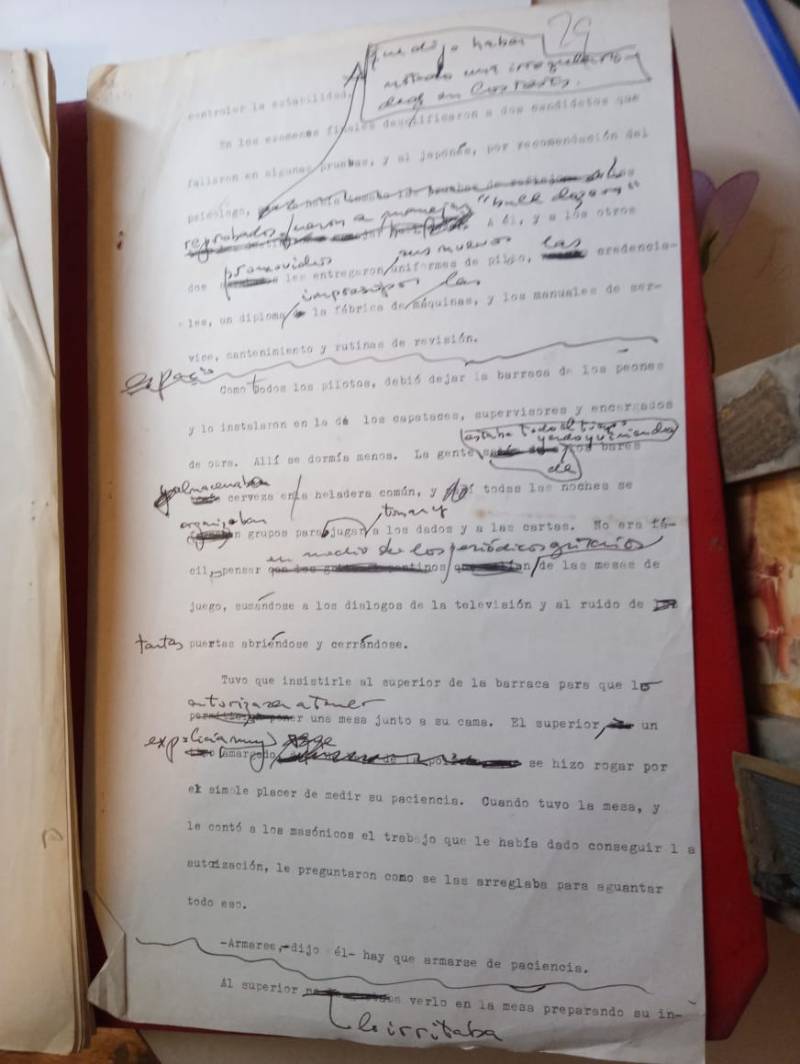

¿Cuánto tiempo tardó Fogwill en escribir Los Pichiciegos, esa novela sobre la guerra de Malvinas esencial en la literatura argentina? Según contaba la leyenda en su momento, apenas una semana. Hoy se habla de tres días. Tres días sin comer y sin dormir, alimentado a pura cocaína, frenéticamente volcado sobre la máquina de escribir. Éramos muy amigos en ese momento, nos leíamos desde que nos conocimos, por todas partes aparecen en mi casa originales de Fogwill, muchos sin firma, todos tan reconocibles, con ese uso particular de la página: a sus complejos borradores, llenos de tachaduras y cambios, los hacía tipear así, en una caja contenida, a la derecha, con un entrelineado simple. (Debería entregárselos a quien se está ocupando de su bibliografía, pero no quiero, no se me da la gana, algo que Fogwill sabría comprender y apreciar).

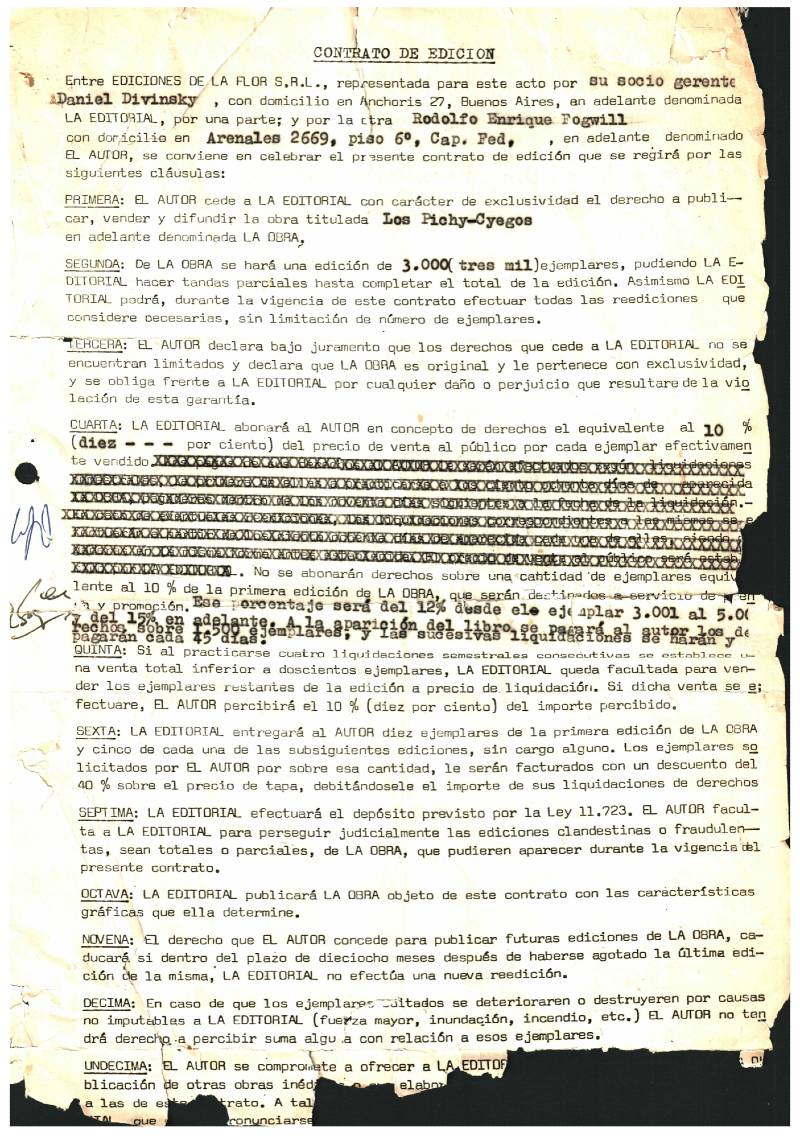

No sé cuánto tardó exactamente, pero sé que la leí antes de que terminara la guerra. Los Pichiciegos fue desde siempre una novela deslumbrante, con esa luz que ciega un poco a quien la mire directamente, una novela que es mejor leer de reojo, de día, con anteojos oscuros. No fue fácil encontrar editorial. Fogwill ya había ganado el concurso de Coca-Cola que le hubiera permitido publicar su primer asombroso libro de cuentos, Mis muertos punk, en la prestigiosa y exitosa editorial Sudamericana. Pero, iniciando una tradición fogwilliana que ya nunca iba a abandonar, tuvo desavenencias con sus potenciales editores y terminó por publicar su libro en su propia, recién nacida editorial: “Tierra baldía”. Los Pichys anduvo paseando por los escritorios de múltiples editores. Fogwill eligió pelearse con todos. Empezó a ser admirado y temido: un peligroso terrorista verbal. Por alguna misteriosa razón, pudo acordar con Daniel Divinsky, que volvía en ese momento al país después de un largo exilio, y que siempre se arrepintió de haber iniciado una relación con un autor tan conflictivo. Ni siquiera el honor histórico de haber sido el primer editor de Los Pichiciegos lo compensó de los insultos que le deparó Fogwill acusándolo por el fracaso comercial de su libro.

¿Podría haber sido esa novela un éxito comercial? Tal vez. Era la primera novela que se publicaba sobre la guerra de Malvinas. Fogwill necesitaba la plata. Divinsky retomaba con cierto grado de inseguridad sus Ediciones de la Flor, que solo los humoristas gráficos le habían mantenido a flote. Tal vez, pero solo tal vez. Después de publicado, recuerdo haberle dado el libro a un tío mío, un gran lector, que me lo devolvió decepcionado, sin compartir mi entusiasmo: “Es muy fría” me dijo, y su opinión fuera tal vez la explicación de lo inexplicable. “¡Y no hay héroes!”.

No hay héroes. De eso se trata. En toda la literatura de Fogwill la emoción está contenida con cuidado, con barreras, no es fría pero le gusta simularlo, disfrazar la ternura que suele estar allí, aunque él hubiera preferido que ni siquiera la mencione: el sentimentalismo es el peor de los pecados que un escritor puede cometer. Y sobre todo, no hay buenos y malos, hay personas pero no hay héroes. El único que realiza actos heroicos es el lenguaje.

Acabo de terminar, en estos días y pensando en esa nota, una novela que nunca había leído publicada En otro orden de cosas. Tengo aquí el original casi ilegible, cuando Kike, el dueño de las empresas Facta (consultora de marketing) y de Ad Hoc (agencia de publicidad) se había convertido ya del todo en Fogwill y no tenía ninguna empresa ni tenía plata para hacer tipear sus originales. Se llamaba, en ese entonces, Un orden de cosas. Hay pocos libros tan cercanos a sus autores como esa novela, no la mejor novela de Fogwill, pero tan extrañamente parecida a él como un perro se parece a su dueño. Un libro sobre el país, sobre el fracaso, sobre el lenguaje. Fogwill persigue las palabras, las martiriza, las lleva al extremo en que el lenguaje se encuentra con la filosofía. Con su oído absoluto, trabaja sobre los lugares comunes, sobre las formas de hablar, las formas vacías de contenido, los efectos personales, (el título de esa obra nunca publicada con ese título). “Y ni siquiera parece un sueño. Parece un hecho, como el tubo de plástico de la birome que aprieta entre los dedos al escribir. Ese prisma hexagonal que termina en una bolilla mal entintada: ¿es un hecho?”.

Nos leíamos. Recuerdo la noche en que me leyó sus primeros cuentos. Fogwill tenía una hermosa voz de bajo y estaba estudiando alemán para cantar lieder. Pero los cuentos no me impresionaron, no estaban mal escritos pero eran todavía intentos de principiante. Yo tenía veintitrés años, diez menos que él, pero ya era una lectora avezada, mi biblioteca estaba hecha de pura ficción, la suya era sobre todo de ensayo, filosofía, sociología. Un casi cuento atribuía el poder de la música a los rayos de la luna. El otro, “El árbol de mostaza”, relataba la historia de una búsqueda que terminaba por transformar al que buscaba. Recuerdo, porque me gustó, la última oración. Al protagonista se lo estaban comiendo las hormigas: “Las palabras organza y espasmo, vinieron a su mente. No supo (o no quiso) comprender su significado”. Ignorando la alusión al orgasmo, le encontré, a la frase, una cadencia borgiana.

Dónde, cómo se habrá publicado este poema que voy a citar ahora desde un original, jactándome, por supuesto, de la amistad de Fogwill, de que me eligiera como lectora. No me quejo ni me jacto, decía cuando le preguntaban formalmente cómo estás, No tengo amigos, decía, cada vez que se le daba la oportunidad y no era cierto, tenía amigos que lo querían mucho pero vaya usted a hablar con él de esa palabra imposible y negada, del trillado, aburridísimo amor. Y sin embargo:

Formas que se levantan

Para caer y cantan

Para caer

Y en el camino afirman

El hijo:

Huella del horizonte

Que se nubla al nombrarlo

O

Una mirada al hijo

Al caer del hijo

A su dormir respirando

Al sueño, a los umbrales

De su canto recíproco

Y es verdad que no se queja, Fogwill, pero sí que se jacta, a pesar de todo, de sus conquistas, de sus elecciones, de sus múltiples saberes, ahí está, en sus libros, su relación con el saber, con la percepción de lo que se oculta por detrás de lo aparente y el conocimiento de lo que está adelante, también de lo aparente, sociología, filosofía, aeronáutica, consumo, microbiología, numismática, ahí está todo lo que Fogwill sabe acerca de todo, a tal punto que a veces nos olvidamos de sus personajes, de su historia, en medio de la trama se yergue él, el autor, y los lectores nos decimos asombrados, pero cómo sabe tanto, por qué sabe tanto. Fue un google antes de google, dice su negado amigo, Silvio Fabrykant, que también es mi marido desde siempre. Fogwill sabe todo, es decir, nada. ¿Adónde va, Fogwill? A todos lados al mismo tiempo. A todas partes. Partes del todo.

Y allí está la ternura, el amor apasionado por sus cinco hijos. No conocí a los dos últimos, estábamos alejados en ese tiempo, pero sí a los primeros. Cuando uno de sus chicos, a los quince años, vino a pasar unos días con nosotros a Pinamar, Fogwill me dijo que no tenía que hacerme responsable de nada, que su hijo podía hacer lo que se le diera la gana, que si se levantaba en la playa a un viejo pervertido que le pagaba por chuparle la verga, era cosa de él. Pero eso sí: por favor… ¡que no fuera a montar a caballo! Por supuesto era infinitamente más probable que el pibe quisiera andar a caballo y no que tuviera intenciones de chuparle la verga a un viejo pervertido, pero cómo confesar, Fogwill, que tenía miedo de que su hijo se cayera del caballo, un miedo normal, vulgar, de padre común y corriente…

Cuando a su hija Vera, talentosa y premiada mujer de cine, le hicieron un largo reportaje en Cuba, Fogwill me escribió un mail enojadísimo, adjuntando el artículo con el reportaje, colmado de justa indignación porque su ingrata hija no había mencionado a su mentor Alberto Ure. El espectáculo de su ira era lo único que podía disimular (pero no para mí) lo contento, emocionado y orgulloso que estaba del triunfo de hija. Como un padre cualquiera.

En los últimos años su personaje público devoró casi a la persona que habíamos conocido. Sin que mediara ningún hecho en particular, Fabrykant y yo nos fuimos alejando de Fogwill. Una noche, en un encuentro casual en una entrega de premios, le dije que lo extrañábamos. Yo también me extraño, me contestó, y me aparté un poco triste: una frase ingeniosa se había vuelto tan importante para él que no valía la pena considerar otras posibilidades.

Hace ya diez años que Fogwill tuvo el mal gusto de morirse. Buen momento para dedicarle a ese talentoso, arriesgado trapecista de la palabra, siempre jugándose en un triple salto mortal, este texto de mis Fenómenos de Circo:

Con los años, el trapecista no puede ignorar que se repite, que se plagia a sí mismo. Como a todo artista, esta certeza le duele. En busca de la originalidad se lanza por el aire sin red, sin cable de seguridad, y finalmente sin trapecio. Pero qué es un trapecista sin trapecio sino un montón informe, sanguinolento sobre el aserrín del circo y aún así, qué pena, nada original.

Ahora que estoy yo y no está él, ahora que todo es traición, bien puedo darme el lujo de decirle, sin tener que soportar una respuesta ingeniosa, Quique Fogwill, tus amigos te extrañamos mucho.

Visita nuestra página de Bookshop y apoya a las librerías locales.