Para Fernando A. Blanco, que alguna vez me pidió escribir sobre esto, con emoción

1

La Casa de las Américas acaba de publicar una nueva edición de Mundo Cruel, el celebrado conjunto de relatos mediante el que su autor, el boricua Luis Negrón, hace un repaso tragicómico y veraz sobre la identidad homosexual en su país. Que una institución como esta haya abierto su propio clóset para dar promoción a un libro como este, tal vez asombre a quienes solo tengan de ella una idea anclada en su defensa a ciertos valores políticos fijados en los sesenta y setenta. Lo cierto es que este volumen se añade a la breve lista de obras que la propia Casa ha ido sumando a sus colecciones, dejando espacio a una discusión sobre las disidencias y diversidades sexuales en el ámbito latinoamericano, que ha dejado al lector de Cuba conocer páginas de Mario Bellatin y Pedro Lemebel, o focalizar mediante textos como Del otro lado del espejo, premio de Ensayo Histórico-Social Casa de las Américas 2006, de Abel Sierra Madero, una apertura a ciertas discusiones que no por postergadas en la Isla dejan ahora de ganar una nueva intensidad. A diez años de ese libro, el propio premio Casa de Ensayo Artístico-Literario ha correspondido a Diego Falconí, quien amplifica el canon en el que ya Lemebel o Bellatin están cifrados hacia otros autores en De las cenizas al texto, Literaturas andinas de las disidencias sexuales en el siglo XX.

No son muchos, pero sí están ahí, los gestos y las acciones que en Cuba se han movilizado para que la última década ofrezca al gay, a la lesbiana, al transexual, al paciente de VIH sida, y a otros miembros de una hipotética comunidad LGTBIQ nacional, claves para entenderse de modo más preciso en ese contexto siempre inestable y controvertido que es la Isla desde 1959. Cuando Casa de las Américas decidió invitar a Pedro Lemebel para que protagonizara la Semana de Autor de 2006, estaba propiciando una nueva visita del escritor a La Habana, quien antes ya la había recorrido como parte de Las Yeguas del Apocalipsis. El Pedro que volvió ya no necesitaba los efectos teatrales de su tiempo como integrante de aquel dúo tremebundo. Vestido de negro, con atuendos andróginos, se sentaba al fondo de la sala Manuel Galich mientras sus estudiosos leían páginas y páginas rendidas ante su obra como cronista y narrador.1 Leyó, eso sí, su célebre Manifiesto en la apertura de la Semana, ante la mirada perpleja de funcionarios y personalidades que tal vez, una década antes, se hubiesen negado de plano a asistir a cosa semejante. El arte de la mariconería, la verbalidad queer de Pedro Lemebel, les hubiera resultado no solo intragable, sino además perniciosa en términos políticos. A la manera de un Pasolini tropical, Lemebel estaba de vuelta para firmar los ejemplares de su edición cubana de Tengo miedo torero, y dejar un reto entre nosotros que, de cierto modo, aún queda por responder.

Fui uno de esos que leyó párrafos sobre Pedro Lemebel en aquella Semana de Autor. Recordarlo ahora, en su penúltima visita a La Habana, también me deja sentir el peso de su compromiso. Vendría una vez más, y esa ocasión terminaría en misterio, porque él se esfumó a mitad de la Feria del Libro dedicada a Chile. Vestido de blanco esa vez, se fantasmó, dejó esperando a sus lectores, muchos de ellos jóvenes homosexuales que se habían gastado probablemente sus ahorros comprando libros suyos para irse a casa con una rúbrica y quién sabe si una promesa de amor, y no se dejó ver más. Habría que invocarlo desde la propia escritura, para que su presencia entre nosotros no se reduzca a un vago recuerdo de sus pasos en una ciudad cuyas noches tanto le habrán sugerido.

2

La literatura cubana de tema homoerótico despertó, ya se sabe, en el cierre mismo de los años 80. Impulsada por los anhelos de cambio que el país experimentaba, por la promesa de una utopía que se vendría abajo con el Muro de Berlín, ganó terreno junto a otras voces y personajes en una galería social que se reordenaba en fórmulas de una promisoria diversidad. En la poesía, en la dramaturgia, sobre todo en las artes plásticas, en la llegada de la danza teatro y otras variantes de la posmodernidad a Cuba, ese índice de duda y llamado a la individualidad silenciada por décadas ya se hacía perfectamente audible, molestando a los jerarcas culturales que temían y sabían acerca de todo lo que ello, en términos de subversión, podía activar en lectores y espectadores. Las piezas fundacionales, al decir de Víctor Fowler en su volumen La maldición, una historia del placer como conquista (Editorial Letras Cubanas, 1998); son un cuento: “¿Por qué llora Leslie Caron?”, de Roberto Urías; y un poema, “Vestido de novia”, de mi autoría. Son en verdad, más que fundacionales, el enlace que empalmó una senda previa, una sensibilidad ya existente en las artes y las letras cubanas, por encima del recelo homofóbico que silenciara ese proyecto. A la altura de estos días, la arqueología y la investigación a conciencia nos deja hilvanar esos textos de los años 80 con las obras muy anteriores de Emilio Ballagas, Virgilio Piñera, Julián del Casal, Carlos Montenegro, Ofelia Rodríguez Acosta, la revista Ciclón, gestada por José Rodríguez Feo, y otras señales que dicen, con certeza, de la presencia e incomodidad del homosexual y la lesbiana en las memorias de la Patria, localizándolos allí, incluso, donde la historia política los ha negado con rabia disimulada mediante una carga de olvido a conciencia, de rechazo viril a los deseos de cuerpos y riesgos impublicables. La tensión que añadió como tabú a toda esa tradición la legalidad revolucionaria, implementando el nacimiento de las Unidades Militares de la Ayuda a la Producción (UMAP; 1965-1968) o la parametración (1971-1976) que durante el llamado quinquenio gris borró a homosexuales y otros disidentes de sus puestos de trabajo, no solo acallaron a nuevas figuraciones de ese deseo que se filtraba como acto retador en las obras de algunos miembros del grupo El Puente (1960-1965), o de Reinaldo Arenas, el gran sobrevivientes de las letras cubanas. De ellos aprendimos que ciertas insolencias podían pagarse con el silencio o la prisión, padecida también por José Mario, René Ariza, Manuel Ballagas, Lina de Feria o Delfín Prats. El miedo y la presión política hundieron al homosexual cubano en su clóset, el cual abandonaría solo bajo presiones extremas, como el éxodo del Mariel en el que, justamente, identificarse como gay era una carta segura para la salida inmediata de Cuba. “No los necesitamos”, dijo la máxima voz del poder político en aquel momento, en un célebre discurso. Se trataba de una cuestión de hombría y de valor, en la cual esos sujetos, esos “seres extravagantes” de los que nos trae el recuerdo el documental homónimo de Manuel Zayas, no tenían cabida.

Resulta difícil poner en perspectiva todos estos acontecimientos, porque en muchos de ellos el trauma, el dolor, el resentimiento, el sentido de una pérdida mayor, opera todavía. La visión polarizada del asunto, así como la ausencia de un detenimiento en las operaciones de intercambio que se han sucedido en todo este devenir, siguen funcionando como zonas de silencio. La revista Mariel, por ejemplo, en cuyo equipo de redacción aparecieron no pocos gays y lesbianas que llegaron a Estados Unidos tras salir desde dicho puerto en la Flotilla de la Libertad, es una de esas zonas. La figura de Arenas, que ha conquistado post mortem una dimensión que se le negaba en vida, catapultada por el filme que a partir de sus memorias dirigió Julian Schnabel para disgusto de tantos funcionarios de la Isla, sirve de eje a muchos de esos replanteos, por la calidad rabiosa de su extraordinaria obra y su presencia como activista político que hace difícil, incluso en los instantes de apertura que el gobierno cubano ha orquestado recientemente, su regreso al canon de la cubanidad, en el que siguen siendo molestos otros nombres aún vivos y de posiciones radicales. Sus declaraciones en Conducta impropia, el documental que sobre la represión de homosexuales y disidentes dirigieron en 1984 Néstor Almendros y Orlando Jiménez Leal, sigue operando como núcleo de ese recelo, en una película cuya exhibición en la Isla promete seguir demorándose.

La llegada de los noventa sacó a Cuba del clóset no siempre del modo más elegante. Esos primeros textos coincidían con el encierro de los pacientes diagnosticados con VIH-Sida en los sanatorios donde, bajo un control casi militar, se les impedía proseguir sus vidas públicas, en una estrategia que acabaría disolviéndose, pero que mantuvo por años la leyenda negra que hizo creer a muchos que la epidemia había llegado a la Isla en el cuerpo enfermo de un artista, y no, como fue en realidad, a través de soldados enviados a África para las campañas de internacionalismo que la Revolución promovía. Cuando cayeron los fragmentos del muro de Berlín y el caos inundó la plaza de Tiannamen, el comunismo, tal y como nos lo habían enseñado en términos de rigurosa doctrina en escuelas y actos políticos desde la infancia, se hizo pedazos. La nación quedó, en tanto cuerpo, desprovista de recursos para seguir embelleciéndose según los patrones de aquella utopía. Los jóvenes creadores que irrumpían en la Cuba de los ochenta estaban clamando por un espacio de diversidad e independencia que aquel colapso convertía en un espacio de decepción y desasosiego. Apagones, carencia de alimentos y electricidad, trastocaron esa Cuba, en la que una de las respuestas posibles a la crisis fue incidir en ella, aprovechar las fisuras que el programa político antes escondía con sus promesas para activar, en esos espacios, nuevas figuraciones tan insólitas como dispuestas a luchar por otra clase de sobrevivencia. Prostitutas, travestis, gays, “luchadores” del día a día y sobre todo de la noche, borraron de la literatura nacional a los héroes precedentes, reinventando La Habana, sobre todo, como una Babel donde los gestos y los precios que por mucho tiempo habían sido negados, resurgían como claves de desafío para esa nueva temporada de caza.

Es esa La Habana que se entera del suicidio de Reinaldo Arenas, quien se dispara y deja una carta donde acusa a Fidel Castro de su muerte, como si el líder de Cuba le hubiese inoculado el sida, junto al odio político que lo minaba. Reynaldo es nuestra primera figura deliberadamente queer, la loca nacional por excelencia en tiempos de Revolución, que aprende de las locas patricias (Lezama, Piñera, Ballagas, etc.) el culto letrado a la patria, pero lo mezcla con sus cacerías y trapacerías de pícaro criollo, escapando de prisiones terribles una y otra vez, para también, una y otra vez, reescribir los manuscritos que sus captores le arrebataban. En La Habana de los noventa, sin embargo, leerlo era aún un acto prohibido, y de algún modo lo sigue siendo, pese a algunas tímidas menciones. Virgilio Piñera, quien muriese en 1979 bajo otra forma de suicidio: el silencio impuesto por el gobierno y los jerarcas culturales que, incluso tras el fin del quinquenio gris se negaron a rehabilitarlo, resucita mediante el fervor de algunos de sus discípulos: Antón Arrufat, Abilio Estévez, Luis Marré, rescatan sus obras y empiezan a publicarlas. El teatro retoma a Piñera no solo a través de sus grandes piezas ya consagradas, como Aire frío y Electra Garrigó, sino también mediante sus piezas menores, o calificadas como tal, para alzar desde ahí una visión amarga y cínica de la historia, condenada a un eterno retorno, que va desde los matices lésbicos que Carlos Díaz confiere a la protagonista de La niñita querida en 1993, a la revisión de Los siervos, su fábula declaradamente anticomunista, que Raúl Martín estrena en 1999 alterando numerosas señales en el texto para poder pasar una censura que se ha vuelto más sutil. Piñera, también, vuelve de la tumba con un poema demoledor, “La gran puta”, exhumado por Jesús Jambrina,2 donde se nos muestra desde su lado más desgarrador: un manifiesto queer donde La Habana es ya, en ese texto de inicios de los 60, el mismo paisaje y teatro pantagruélico que mucha narrativa de los noventa (Pedro Juan Gutiérrez, Zoé Valdés, Leonardo Padura) van a convertir en una imagen tan frecuente ante el lector, sobre todo el extranjero. Piñera escribía con una amargura que le costó caro. Su triunfo, como homosexual declarado que se ganaba odios por su manía de no callarse las verdades, es el que hoy vivamos en una Cuba que se parece, terriblemente, a la pesadilla que predijo. De haber conocido el poema de Virgilio, Lemebel no se hubiese sentido extraño en esa imagen de una Habana marginal (la de los años treinta, que pintan los versos de manera tan cruda y tan parecida a esas otras Habanas posteriores), donde el autor ya se deja ver como pobre, homosexual y artista, tres cruces con las que se identifica en su autobiografía inconclusa La vida tal cual, en fragmentos que solo se editarán en 1990.3 Pobre, homosexual y artista: podría ser también un retrato veraz de Pedro Lemebel, fotografiándose en la capital cubana que recorrería siguiendo sin saberlo algunos pasos de Piñera, de quien conocía, eso sí, la célebre anécdota protagonizada por Ernesto Ché Guevara en la embajada cubana de Argelia, donde el guerrillero lanzó un libro del dramaturgo contra la pared, molesto al descubrir en un estante un título de “ese maricón”, como relató Juan Goytisolo.4

El revival de Piñera trajo consigo otros conflictos: se discute el proyecto homoerótico de Ciclón, aunque nunca con la intensidad que merecen los afanes poéticos de Orígenes donde la figura de Lezama sigue campeando, iluminando con los atrevimientos de Paradiso a otros seguidores, como Severo Sarduy. La célebre novela no se reimprime hasta 1991, veinticinco años después de su edición príncipe, y el lanzamiento de esa nueva tirada se convierte en una bronca mítica que impidió a los presentadores del libro leer sus elogios ante los lectores, que se amotinaron para conseguir un ejemplar. Pero si Lezama tuvo en Cintio Vitier una suerte de apóstol que maniobró con todo su talento para intentar desexualizarlo (al poeta y a gran parte del grupo Orígenes, y para convertirlo en talismán cuyos destellos solo podían vaticinar el triunfo revolucionario), Piñera se mantiene como un cadáver que sigue enviándonos, desde el más allá, manuscritos, cartas, signos equívocos que lo identifican como ese sujeto que no va a callarse nunca, dispuesto a nuevas discusiones incluso desde la tumba. El único relato donde Piñera elige a un personaje homosexual como protagonista, “Fíchenlo, si pueden”, no aparecerá en un libro hasta que se publiquen los Cuentos Completos, primero por Alfaguara en 1999, y luego por Ediciones Ateneo en Cuba en 2002, edición que también rescata “El muñeco”, su cuento más declaradamente anticomunista, excluido de colecciones anteriores. Que Arenas lo nombre en sus furiosas memorias como la figura a la que pidió tiempo suficiente para concluir su obra antes de que lo fulminase el sida, incrementa esa imagen de Virgilio como una fuerza cuya onda expansiva contamina a las letras cubanas en un nivel que pocos pudieron predecir. Lezama y Piñera trenzan ese canal que alimenta a otros escritores, los cuales, adorándolos o discutiéndolos, no pueden sustraerse al gesto radical que ambos, por encima de tantas diferencias, establecieron como acto liberador en nuestra cultura.

3

Es desde ahí que se reorganizan los códigos. El impacto de “El bosque, el lobo, el hombre nuevo”, que gana el Premio Juan Rulfo y se despliega como una onda expansiva a través de versiones escénicas (la primera, La catedral del helado, estrenada en 1991 por el grupo Oscenibó; luego vendrían otras, incluso una versión para teatro musical, aunque la más feliz es la dirigida por Carlos Díaz con Teatro El Público), y luego el célebre filme de Alea-Tabío en 1993, permanece aún como un punto de giro en toda esta trayectoria. Publicado en la revista Unión (Lezama aparecía en esa portada), y poco después por Ediciones Luminaria, ese relato removió todo el silencio acerca de la tensa relación entre disenso sexual y política, que por largo tiempo el aparato oficial de la cultura cubana y el Estado mismo habían tratado de invisibilizar. Las preguntas esenciales del relato de Paz, como advertí en el texto que leí durante la Semana de Autor dedicada a Lemebel, trabajaban en el vacío que para el lector y el ciudadano de la Isla significaba el que un libro capital sostenido por esas interrogantes no se hubiese publicado entre nosotros. Esa novela es, por supuesto, El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, de quien solo ha publicado, por Casa de las Américas, La traición de Rita Hayworth. El beso…, texto crucial en esta órbita, es más conocida en Cuba mediante sus versiones cinematográficas y la adaptación teatral del propio autor, en las cuales, como se sabe, desaparece un determinado grado de subversión, presente desde la textualidad misma, que implica un análisis político, sicológico, enteramente revolucionario, que se combina sediciosa y gozosamente con la fábula central: la amistad y el amor entre un luchador de izquierdas y la loca narradora de filmes con quien comparte la celda durante la dictadura argentina. En Fresa y chocolate, la Guarida, el refugio de David, puede sustituir a la celda, donde el joven comunista viene a dialogar con el pájaro letrado y, a manera de penetración, recibe un llamado de conciencia desde la cultura y los estamentos de la nacionalidad que lo cambiarán para siempre. El filme cubano también fue más discreto que su metatexto, y es por ello que Pedro Almodóvar, tal vez, lo calificó de “demasiado amable”. Como parte de una discusión inacabada, la película demoró más de una década en recibir la autorización que le permitiera proyectarse en la televisión nacional, a pesar del éxito logrado en los cines y de su nominación al Oscar, ese premio,que, después de todo, no es más que la imagen de un hombre desnudo bajo una leve capa de oro.

En todo caso, lo que aquellos jerarcas culturales querían evitar al impedir que el filme se viese en cada hogar de la Isla ya estaba sucediendo de otra manera. Tras los primeros textos mencionados aquí, comenzaron a publicarse y a ser premiados poemarios, relatos, novelas, donde el homosexual cubano, la lesbiana, el paciente de sida, eran presencias inacallables. En ese panorama hay, por supuesto, de todo. Hay travestis en El rey de La Habana, la postal más conocida en el mercado literario internacional de una Habana poscomunista. Los hay en “Fallen Angels”, el cuento de Joel Cano que obtuvo el Rulfo, antes de que Ena Lucía Portela y Miguel Barnet lo ganasen con esa pieza extraordinaria que es “El viejo, el asesino y yo” y “Fátima o el Parque de la Fraternidad”, respectivamente. Los relatos de Miguel Ángel Fraga provienen de su experiencia como recluso en el sanatorio Los Cocos y de sus andanzas nocturnas en una ciudad plena de goces y peligros. Pedro de Jesús López describe con mano certera ese ámbito en los relatos de Cuentos frígidos, y Jorge Ángel Pérez, en su novela El paseante Cándido, acude a la picaresca para ofrecer una imagen que se acerca a la de “La gran puta”, aquel poema de Piñera, quien además sube a la escena ya no solo mediante sus textos, sino como personaje, en obras como ¡Oh, Virgilio!, de William Fuentes; y Si vas a comer, espera por Virgilio, del veterano José Milián. En Fumando espero, su segunda novela, Jorge Ángel Pérez se atreve a tomar al autor de La carne de René como protagonista, para dar un relato delirante de sus estancias en Argentina.

Hay mucho más. Y no es de extrañarse. El tiempo de crisis distendió las viejas normas, y el pretexto de la lucha, la sobrevivencia cotidiana, hizo aparecer a prostitutas y negociantes de todo tipo como caracteres que justificaban cualquier acto con tal de mantener a sus familias. La hambruna de los noventa alejó a muchos artistas y escritores de la Isla, entre ellos a las baladistas que por años fueron las reinas de la comunidad homosexual que se agolpaba en el Karl Marx para dedicarles aplausos. En esa ausencia, los travestis que la imitaban antes a escondidas serán a veces contratados para cubrir tales agujeros negros en cabarets y algunos teatros. En Santa Clara, ese espacio queer por naturaleza, que ha sido el centro cultural El Mejunje, ya tenía una tradición en acoger a los “raros”, y a partir de un homenaje a Freddie Mercury se estableció allí un espacio semanal dedicado al transformismo, en el que algunos de los habituales eran asimismo pacientes del sanatorio de pacientes de VIH sida local. Numerosos documentales dieron fe de ello, prolongando el eco del primero de todos que canalizó estas interrogantes (No porque lo diga Fidel Castro, Graciela Sánchez, Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, 1988). Artistas de la plástica, directores y dramaturgos, narradores, ensayistas, dentro y fuera de la Isla se unieron a esos cruces. Pero en 1995 la celebración de un Festival Nacional de Transformismo en el Teatro América fue la gota que desbordó la copa, y los agentes del orden y los funcionarios de cultura reaccionaron con prohibiciones y nuevas medidas para disminuir semejante outing. Es una oleada homofóbica que ha ido y venido, provocando a ratos anécdotas tan espectaculares como el inesperado desfile de un grupo de activistas provenientes de Estados Unidos y sus amigos cubanos sosteniendo un fragmento de la Rainbow Flag en el desfile del 1º de mayo de 1995, ante los estupefactos miembros del Partido que presidían el acto, hasta el cierre violento de la discoteca gay clandestina El Periquitón. Curtidas su piel y su máscara en la lucha callejera, el homosexual cubano ha sabido a veces retirarse en espera de una luz más propicia para reaparecer luego, a sabiendas de que ya forma parte de una galería nacional en la que su espacio, pese a todo, está ya bien demarcado. Aunque la prensa oficial y los medios más controlados no dieran mucha fe de ello.

4

He tenido que hacer un repaso de todo esto no solo para imaginar a Pedro Lemebel, y mejor aún, a lo que él representa, en un escenario tan cambiante como poblado de gestos restrictivos. No son pocos los homosexuales y lesbianas que pueden llegar a Cuba creyendo, en la actualidad, que esta historia ha sido superada, si es que han oído siquiera hablar de algunos de esos nudos y traumas. Cuando en el 2008 el Centro Nacional de Educación Sexual, conocido como Cenesex, y bajo la dirección de Mariela Castro, se atrevió a celebrar en una acción pública el Día Mundial de Lucha contra la Homofobia, no solo esa entidad de labor discreta hasta aquel momento tuvo que alterar su plataforma de respuestas y nuevos proyectos. El acontecimiento, que duró todo el día con hechos diversos en el céntrico Pabellón Cuba habanero y una gala de transformistas en el Teatro Astral, removió pasiones en un orden mayor a lo esperado. El 17 de mayo, fecha de la celebración internacional, era el día que el calendario oficial cubano dedica a los campesinos, y no faltó quien entendiera la coincidencia como un insulto.5 El Cenesex, cuyos orígenes deben buscarse en el Grupo Nacional de Trabajo para la Educación Sexual fundado en 1974, y que opera con su nombre actual desde 1989, es una entidad del Ministerio de Salud Pública que lleva la voz cantante en el tratamiento de este asunto, aunque irónicamente sus propios voceros tengan que recordarnos que los representados en las siglas LGTBIQ no son ya considerados como pacientes de patología alguna. Dirigido por una persona heterosexual y ligada directamente a la estirpe de los Castro que ha regido el país desde 1959, el Cenesex ha desplegado una amplia campaña en la que, amén de progresos como las operaciones de reasignación de sexo que viene brindando a personas transx, no dejan de advertirse elementos de pinkwashing que aspiran a dar una imagen menos conflictiva de las tensiones que entre política y sexualidad han existido durante los últimos sesenta años en Cuba. Temas como las UMAP, el tratamiento de gays y lesbianas en procesos como el éxodo del Mariel, los crímenes de odio y el acoso policial no suelen mencionarse frecuentemente ante los representantes de este otro turismo rosa que viene a las congas convocadas por el Cenesex, versión criolla de las marchas del orgullo a los que la directora del Centro califica de superficiales y carnavalescas, aunque ella misma se haya dejado invitar a algunas de ellas en Europa. En cierto modo, el accionar del Cenesex desempolvó y reactivó una serie de demandas que el aparato de Estado se niega a acoger con las reclamadas reformas a la Constitución que tantos anhelan. La interrogante esencial radica en su disposición a legar esa lucha a instituciones lideradas por los propios gays y lesbianas, o la coexistencia de su trabajo, que no puede ya únicamente limitarse a un proyecto de salud, con otros órdenes de la vida que puedan ser señalados por nuevas organizaciones las cuales no tengan que depender de la aprobación del Estado. Una cuestión que atañe no solo a la población homosexual de Cuba.

Lemebel, loca de izquierdas, podría darnos algunas señales a seguir en todo esto. Cuando más se le reconoció en La Habana, sin embargo, ya conté que venía de regreso. No se subió desnudo a un caballo, Lady Godiva escuálida y chilena, ni se despojó de sus ropas para mostrarse ataviado de mujer en actos públicos. Leyó sus crónicas en Casa de las Américas (las declamaba con una delectación cómplice que es irrepetible), y tras oír los ensayos dedicados a su escritura se disculpaba para retirarse a los puntos de ligue que algunos amigos cubanos le habían indicado, nombrando esos sitios sin recato alguno. Su novela, Tengo miedo torero, era el acto de desafío que, ya enfermo, nos estaba legando. Ese folletín, como insistía en llamarlo, es el enlace provocador entre la novela de Manuel Puig, aún inédita en Cuba, y el cuento de Senel Paz, agitando todos sus elementos, personajes y paisajes en la inquietud mayor que puede sentir y expresar el homosexual cuando decide entregarse, o mejor, sacrificarse, ante el sexo viril de una Revolución que, quizá como amante macho que prefiera cuidarse ante el qué dirán, acepta su ofrenda y su presencia solo hasta cierto límite. Si se buscan en sus escritos, las referencias a Cuba saltan: aquella crónica donde narra el estupor con el que Silvio Rodríguez rechazó que una de sus canciones fuese himno de batalla para la causa homosexual, su encuentro con Omara Portuondo tras un concierto en Chile, el adiós al Ché donde recuerda el gesto homofóbico del Guerrillero ante el libro de Piñera, y sobre todo, la de su encuentro con el joven enfermo de sida que se escapó de su encierro para conocerle, durante los días de la Sexta Bienal de La Habana a la que Pedro acudió a nombre de las Yeguas del Apocalipsis.6 Esos párrafos anuncian o prolongan lo que su folletín propone: las memorias de la Loca del Frente, que por esta vez se apodera del cuerpo del joven comunista y lo posee a sabiendas que el romance tendrá que ceder al impulso político de otra batalla.

La pregunta que me resta ahora, cuando Lemebel no vive más, es cómo recuperar su trazo, sus huellas, su sombra, legadas como un acto de desafío queer en las letras cubanas. La novela se editó aquí pero no fue reseñada como merecía. Tal vez su trama, en la que la loca protagonista consigue lo que David, en el cuento de Senel Paz, no se atrevía a pedir, sería demasiado para ciertas mentes. La posibilidad de una edición cubana de las crónicas del chileno parece remota, y ello es de lamentar. Es en esos donde la radical operación verbal de Pedro se hace más ostensible y retadora. Y aunque su autor confesó en alguna entrevista que, en caso de no poder morir en Chile, preferiría hacerlo en la Isla, la discusión y asunción que él plantea respecto a Cuba y sus políticas siguen a la espera de nuevas confrontaciones.

En un país donde mal que bien se ha llegado a aceptar al gay como figura reconocible, la opción más desafiante de una actitud queer es aun impensable. La voluntad política de enfrentarse a lo establecido, la postura siempre en discusión incluso de lo ganado que caracteriza a la naturaleza de lo queer, la disidencia consciente que ello implica, contrasta con la imagen del gay, la lesbiana o la persona transexual incorporada a los programas sociales que aspiran a presentarlos como ciudadanos a los que, más allá de sus opciones sexuales, podríamos tolerar sin prestar demasiada atención a ese “detalle”, “defecto”, “condición” o como se le sigue llamando. Esa figura asimilada acríticamente tiene poco o nada que ver con la naturaleza de lo queer, que tal y como hacen tantos activistas, no dudan en expresar públicamente sus desacuerdos. Pero incluso uno de esos activistas, colega de luchas con Lemebel: el chileno Víctor Hugo Robles, también conocido como el Che de los Gays, tuvo que vérselas con cierto disgusto oficial cuando eligió, para desfilar en la Conga por la Diversidad del Cenesex, una fotografía del cadáver de Ernesto Guevara como pancarta. En Villa Rosa, documental muy reciente de Lázaro J. González que intenta presentarnos a Caibarién, poblado costero, como una suerte de paraíso de tolerancia hacia los homosexuales, Adela, la única delegada transexual de Cuba ante el Poder Popular, reconoce que, a pesar de lo avanzado, a ella la respetan en el gobierno por su relación con la directora del Cenesex: “por ser quien es y la hija de quien es”. En ese terreno, hasta los asomos de una actitud queer está aún coartada por esa idea del buen comportamiento social que ofrece a transexuales y otras personas, como manera de inserción en la vida pública, talleres para que se puedan emplear como peluqueros, secretarias, etcétera. El terreno intermedio de la desobediencia, la idea de ese performance hacia el desborde que lo queer propone, se vería aquí probablemente como un peligro a detener con rapidez.

Lo que Pedro Lemebel propone, no solo con su escritura sino además con su presencia, con el performance de su identidad, es que entendamos su figura como un sujeto que ya no podrá ser borrado: el homosexual que discute a la Revolución y los manejos de la izquierda desde su participación en esas emancipaciones, guste esto o no a quienes llevan las riendas del proceso. Si estos fenómenos han querido en tantas ocasiones ocultar al homosexual, negar su posibilidad de ser en esos ciclos, Lemebel se empeña en manifestar una disidencia que obliga a contar con él, incluso desde los márgenes que él mismo elije para saberse en tal contexto. Un gesto de reafirmación que para él comenzó desde que optó por el apellido materno para darse a ver como artista y activista, y con el cual fue consecuente hasta el último minuto, rindiendo homenaje a su amiga Gladys Marín, y que, aunque muestre a la Loca del Frente descreída ante la posibilidad de una fuga con su amante hacia la Cuba de la Revolución hacia el final de su novela: “¿Qué podría ocurrir en Cuba que me ofrezca la esperanza de tu amor?”, le deja también subrayar su apoyo a la causa política de la Isla. En ese claroscuro encontró su voz de loca cazadora y agitadora, un rol que en la Isla, sin embargo, sería difícil de asumir porque siguen pugnando entre sí las esencias de una sexualidad porosa y arrasadora de límites, contra la visión estrecha del deber ser ciudadano que sigue confiando en otra clase de heroicidad, y que pareciera no enterarse de la vibración nocturna que, en este país, desata otras máscaras y clama por otras libertades.

Pero hay cuentos de En La Habana no son tan elegantes, de Jorge Ángel Pérez, que nos dejan imaginar la presencia de lo queer en nuestra narrativa.7 Es el autor de “Locus Solus, o El retrato de Dorian Gay”, relato donde una loca imagina un encuentro erótico con José Martí, desacato que le ha costado el no poder editarse en Cuba. Está la actitud queer de Alberto Abreu, narrador y voz central de su blog Afromodernidades, y la de la activista, editora e investigadora Yasmín Sierra Portales. Pedro de Jesús López dilata su cercanía con lo queer, presente en algunos de sus cuentos, en el ensayo Imagen y libertad vigiladas, acerca de Severo Sarduy, premio Alejo Carpentier de ensayo en el 2014. Un dramaturgo como Rogelio Orizondo no es, definitivamente, clasificable dentro de las comodidades o coordenadas de lo gay, si nos atenemos a lo que dice al respecto Kosofsky en Tendencies. Con obras como Perros que jamás ladraron, Vacas y Antigonón, un contingente épico, expone como pocos una violencia en su generación, una mirada rabiosa sobre su entorno que es genuina en su queerness. Lo mismo podría decirse de la poeta y dramaturga Legna Rodríguez, o de un espectáculo acerca de la prostitución masculina en La Habana como BaqueStriBois, de Osikán Plataforma Escénica Experimental. En todos esos ejemplos, como en la serie pictórica más reciente de Rocío García, La Misión, hay un replanteo tenso entre el cuerpo, el individuo, el espacio social y el poder político que trae vibraciones de una Cuba mucho más actual e interesante de la que se deja ver en otras zonas de representación. Pedro Lemebel, sospecho, hubiera dado su bendición a todos esos libros y acontecimientos, como señal acaso esperanzadora en un país que ha rechazado frecuentemente cualquier aplicación de la teoría queer en nuestro contexto, tildándola de galimatías sectario que quiere ser impuesto desde la academia norteamericana, como si dicha teoría no se hubiera filtrado ya en el decir y el pensar de tantos activistas latinos y de otros cardinales para ser, ahora, un instrumento de afirmación y polémica que se discute a sí mismo de modo incesante. Pero sus textos primordiales no se conocen en la Isla, donde si existiese esa hipotética comunidad LGTBIQ, sería un conglomerado de personas que en su mayoría sabrían poco de su tradición, de las luchas y nombres que les antecedieron, y que ha sido educada en una suerte de ignorancia a conciencia que les evita, cómodamente, el conocimiento que pudiera emplearse como un recurso de autoidentificación.

5

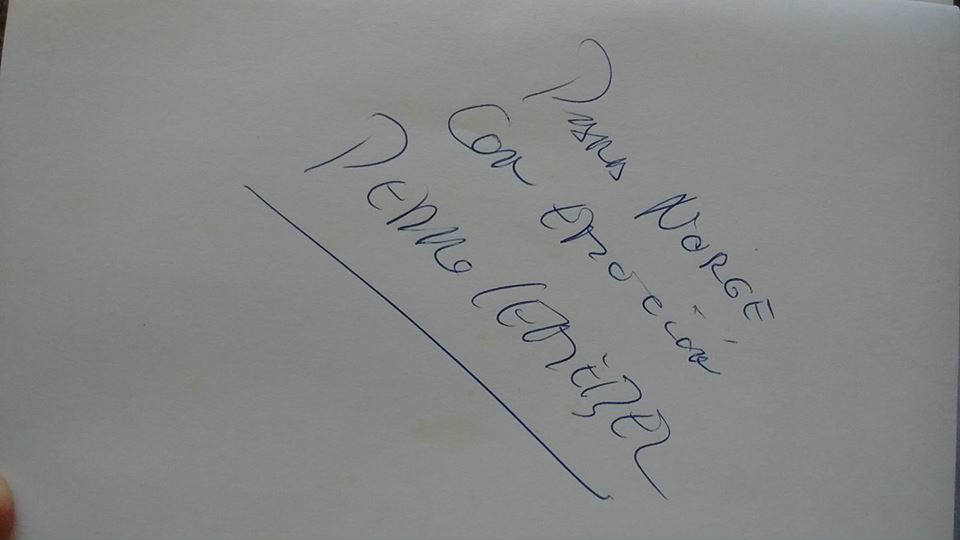

Termino imaginando una última visita de Pedro Lemebel a La Habana. De haber venido en el pasado diciembre, se hubiera enterado de la censura que impidió a Santa y Andrés, filme del joven director cubano Carlos Lechuga, presentarse en la cartelera del Festival de Cine. La película se inspira en la biografía de algunos de esos autores reprimidos y silenciados en los años setenta y ochenta, por sus textos irreverentes y sus vidas como homosexuales, e imagina que entre el protagonista y su vigilante puede crearse una complicidad que muchos aún consideran lesiva a cierta idea de la Revolución. Lo imagino, araña leprosa, orquídea retorcida, loca batalladora, tratando de hacerse de una copia pirata del filme, o interrogando a los funcionarios que vendrían a atenderle sobre semejante desatino. Es lo que habría hecho, me digo, y lo que nos impulsa a hacer, para que ese recelo tenga que disolverse como un mal conjuro que nos impide contemplar verdaderamente toda nuestra historia. Historiar desde la diferencia, desde la incomodidad: sin ello no habrá una verdadera comunidad gay ni queer en la Isla, porque historiar el dolor nos ayudará a no repetirlo. “Para Norge, con emoción”, se limitó a escribir como dedicatoria en mi ejemplar de Tengo miedo torero. Con esa emoción queer es que quiero traerlo de vuelta a La Habana, oír el taconear de su paso de guerrera herida, pero indetenible, sobre los adoquines de la Plaza Vieja.

Notas

- En dicha Semana de Autor hablaron sobre su obra como performero, cronista y narrador Magaly Sánchez, Jorge Rufinelli, Fernando Blanco, Roberto Zurbano, Luis E. Carcamo-Huechante, Norge Espinosa y Jorge Ángel Pérez, quien fue editor en Cuba de Tengo miedo torero. El número 246 de la revista Casa recoge la mayoría de estas intervenciones.

- “La Gran Puta”, en La Gaceta de Cuba, número 5, septiembre de 1999, como parte del dossier “La galaxia Virgilio”.

-

Como parte del dossier “Virgilio Tal Cual”, revista Unión, número 10, 1990.

-

La anécdota es relatada por Goytisolo en su libro En los reinos de taifa, pp. 174-175, Seix Barral, 1986.

- No me resisto a reproducir aquí, al menos, las estrofas finales de unas décimas del humorista cubano Angel Rámiz, conocido por sus apariciones teatrales y televisivas como El Cabo Pantera, que se recogen en Decimerón, compilación de décimas populares preparada por Yamil Díaz (Ediciones Sed de Belleza, 2016), por el matiz jocoso que emplean para definir esa reacción a la que aludo. “Que esto no es chisme ni es brete/y me da genio, compay,/¡con tantos días que hay/escoger el 17!/Quiero que se me respete,/se me dé una explicación./Tengo una preocupación:/¿Ese día mis amistades/me dan las felicidades/por guajiro o maricón?” (P. 129)

- La crónica es “El fugado de La Habana”, recogida en Adiós, mariquita linda, Seix Barral, 2005. La crónica de su desencuentro con Silvio Rodríguez también aparece en Zanjón de la Aguada: “Silvio Rodríguez (o el malentendido del unicornio azul)”, Seix Barral, 2003.

- En La Habana no son tan elegantes, Premio Alejo Carpentier de cuento, Editorial Letras Cubanas, 2009.