Desde los inicios mismos de su extraordinaria carrera como escritor, el novelista peruano Mario Vargas Llosa (Arequipa, 1936) ha buscado incansablemente reflexionar en profundidad sobre la naturaleza del género que con tanto éxito ha cultivado. La literatura (y su crítica) cristalizan para él en la ficción, y de ahí se desprenden todas las consecuencias que la definen. Ya en los relatos de Los jefes, su primer libro de 1959, podemos percibir, bajo la temprana influencia de Hemingway y Faulkner, cuál era su intención: ir en contra de la literatura que se cultivaba en su país, que, como dijo en el prólogo a la reedición de Los jefes y Los cachorros, era “una literatura de campesinas estupradas por ignominiosos terratenientes, escrita con muchas esdrújulas, que los críticos llamaban ‘telúrica’” y que él “odiaba por tramposa, pues sus autores parecían creer que denunciar la injusticia los eximía de toda preocupación artística y hasta gramatical”. La trayectoria posterior de Vargas Llosa no sólo confirma esta convicción, sino que además permite ver que, tal como los grandes novelistas que él admira, su obra cuenta lo narrado pensando cuidadosamente en los mecanismos que lo hacen posible. Nadie puede sustraerse a la deslumbrante técnica de novelas que ya son verdaderos clásicos contemporáneos, como La ciudad y los perros (1963), La casa verde (1966), Conversación en La Catedral (1969), Pantaleón y las visitadoras (1973) y La guerra del fin del mundo (1981). Allí, en narraciones que van desde la sórdida convivencia en un colegio militar para hombres hasta una rebelión anti republicana en un pueblo perdido en el Sertón brasileño, pasando por la profunda meditación sobre la corrupción de una dictadura y por el carnavalesco humor que rodea las acciones de un puesto militar en la selva, Vargas Llosa ha mostrado por qué debe considerárselo no sólo uno de los mejores novelistas contemporáneos sino, sobre todo, como un maestro de su técnica; bajo la apariencia de un realismo que sin duda aprendió, entre otros, de Flaubert, el escritor peruano ofrece juntas la teoría y la praxis de la novela, llevándola a dimensiones estilísticas que no habían sido alcanzadas hasta ese momento y que sin duda serán difíciles de superar. Su consagración en el año 2010, al otorgársele el Premio Nobel de Literatura, fue el reconocimiento universal de esa excelencia artística.

Pero no sólo ha sido en la ficción misma que Vargas Llosa ha puesto en práctica sus dones críticos. Además de novelas, su obra cuenta con un generoso repertorio de crónicas, ensayos, memorias, volúmenes monográficos sobre autores de su predilección, obras teatrales, discursos, reseñas, entrevistas y conversaciones, cartas abiertas, además de los artículos periodísticos (su primera vocación relacionada con la escritura fue el periodismo) que publica todos los meses en muchos medios noticiosos del mundo, traducidos a más de una decena de idiomas. Si pensamos en el desarrollo de la literatura hispanoamericana moderna, esa que comenzó con el modernismo, Vargas Llosa es un perfecto heredero de aquellos “polígrafos” en quienes la cantidad no estaba reñida con la calidad, muy al modo de José Martí y Rubén Darío, maestros a los que admira al punto de haberle dedicado a este último su tesis de bachillerato en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En estas páginas pondré especial atención a ese aspecto de su obra literaria, enfatizando, sobre todo, el uso de algunos conceptos que esgrime para desarrollar sus argumentos; terminaré hablando sobre su más reciente libro ensayístico, a mi juicio el más pretendidamente conceptual de todos, que en su centro posee la que considero una muy polémica idea.

Desde el conocido García Márquez: historia de un deicidio (1971) hasta Conversación en Princeton (2017), Vargas Llosa ha incursionado en lo que podríamos llamar una crítica que va de lo (auto)biográfico a lo intrínseco de la obra que analiza, incluyendo la suya propia. El nivel de detalle en el que su libro sobre García Márquez incurre a la hora de leer la producción de su célebre contemporáneo colombiano desde sus primeros libros hasta Cien años de soledad es, por decir lo menos, deslumbrante. Vargas Llosa casi literalmente desmonta, en un tomo de más de 600 páginas, la obra de García Márquez y la analiza desde todos los puntos de vista posibles, comenzando por el biográfico, al contar sus orígenes familiares; esas páginas se leen, como en muchas obras críticas de Vargas Llosa, como una verdadera narración, donde el personaje real, por llamarlo así, adquiere dimensiones cercanas a la ficción debido a la capacidad del crítico para crear la máscara sobre la que habla, y para crearse a sí mismo como el lector ideal de esa obra. Este hecho, esta sensación verdaderamente palpable, no hace más que hablar bien de las habilidades narrativas de Vargas Llosa, quien incluso en la exposición pretendidamente académica logra crear mundos. El ensayo descansa de tal manera en la biografía que Vargas Llosa incluso se da tiempo para contar cómo conoció a García Márquez en el aeropuerto de Caracas en 1967. Ya he mencionado la lectura absolutamente detallista que el escritor peruano hace de las obras de su colega; se trata de una lectura “de novelista a novelista”, que, como suele suceder, posee un valor por sobre todo testimonial. No sugiero con esto que lo que Vargas Llosa dice sobre García Márquez sea inútil; por el contrario, es útil de muchas maneras, pero, me atrevo a decir, no lo es desde el punto de vista estrictamente crítico. Al recorrer Historia de un deicidio no podemos más que admirar a ese lector comprometido hasta las últimas consecuencias con lo que comenta, dispuesto a desentrañar todos los secretos y los mecanismos internos de la obra que examina. Pero, ¿es posible llamar a esto crítica? La respuesta es positiva si hablamos de crítica como una lectura puntillosa y detallista; es negativa si consideramos, como considero yo, que la crítica no es sólo un ejercicio de lectura sobre aspectos particulares de una obra susceptibles de ser explicados biográficamente, o desde el punto de vista testimonial de un colega en el oficio de las letras. Lo que esas lecturas nos revelan es el esfuerzo, en ocasiones descomunal, de un “lector total”, muy en el espíritu del llamado “boom” de las letras latinoamericanas.

Lo mismo sucede en casi toda la llamada obra crítica de Vargas Llosa. Si examinamos de cerca, por ejemplo, La orgía perpetua, su ensayo sobre Flaubert y Madame Bovary (la novela y el personaje), nos encontraremos con ese mismo espíritu: un compromiso total con el libro y con su autor, un fanatismo absoluto y absolutista rico en reflexiones muy detalladas sobre los personajes en cuestión, lleno de referencias a la biografía del autor, a su correspondencia, a sus hábitos de trabajo, a su disciplina casi autodestructiva. Sin duda alguna, Vargas Llosa leyó Madame Bovary más de una vez y se sintió identificado con su autor y con los personajes que creó; pero la pregunta persiste: ¿se trata de un libro sobre Flaubert o sobre Vargas Llosa? Yo confieso que cada vez que leo ese estupendo ensayo termino conociendo más al autor peruano que al francés. Se me dirá que nada hay de malo en ello, que cuando un escritor o crítico (incluso el más “objetivo”) escribe sobre otro siempre está escribiendo sobre sí mismo. Eso es muy cierto. Sin embargo, sigo pensando que no se trata de una labor crítica en el sentido más estricto del término. Intentar definir y dilucidar lo que es la crítica siempre ha sido una tarea espinosa que a menudo nos lleva a los fascinanes pero no siempre amigables laberintos de la hermenéutica, y no es mi intención incursionar en ese ámbito ahora. Pero ya que necesitamos una definición aunque sea mínima, digo que cuando hablo de crítica en un sentido “estricto” del término me refiero, como mencioné líneas atrás, a una lectura que no se detiene en cada particularismo de la obra que analiza y se atreve a elaborar conceptos que expliquen su funcionamiento en relación con otras obras, ya sean del autor analizado o de otros que pueden serle afines. Algunos llamarán a esto “teoría”; otros, “filosofía” e, incluso, unos cuantos más hablarán de “poética”. Como sea que la definamos, lo que hace Vargas Llosa no es más que comentar obras basado en opiniones otorgadas por su vasta experiencia en el oficio de la escritura; al hacerlo prescinde de elaborar conceptos, o elabora algunos muy vagos e imprecisos. Un ejemplo muy conocido de esto es lo que formuló en Historia de un deicidio: “Escribir novelas es un acto de rebelión contra la realidad, contra Dios, contra la creación de Dios que es la realidad (…) [l]a única manera de averiguar el origen de esa vocación es un riguroso enfrentamiento de la vida y la obra: la revelación está en los puntos en que ambas se confunden. El por qué escribe un novelista está visceralmente mezclado con el sobre qué escribe: los ‘demonios’ de su vida son los ‘temas’ de su obra”.

Sustitución de la realidad por medio de la ficción, “demonios” como “temas”, “vida” versus “obra”. Esos son los conceptos y sus variaciones que Vargas Llosa ha esgrimido una y otra vez a lo largo de su carrera como ensayista. Ya sea que escriba sobre Víctor Hugo o sobre Juan Carlos Onetti; sobre José María Arguedas o sobre “la civilización del espectáculo”; sobre la ficción como “la verdad de las mentiras” o sobre sus propias novelas, el escritor peruano ha señalado una y otra vez que el arte es el espacio privilegiado de la utopía, de los sueños, de las aspiraciones más luminosas y los deseos más oscuros del hombre, dejando la “realidad real” para otros ámbitos como, por ejemplo, la política. Confieso que siempre me sorprendió esa especie de ingenuidad conceptual, viniendo sobre todo de un novelista que ha escrito una de las producciones literarias más autoconscientes de las últimas décadas. Cada vez que he leído sus ensayos o escuchado sus conferencias, muchas de ellas disponibles en YouTube, me he preguntado lo mismo. Esto se confirma en el reciente libro Conversación en Princeton, donde Vargas Llosa, en la compañía conversacional de Rubén Gallo, señala una y otra vez que “la literatura reemplaza a la verdad”, y que en esas extraordinarias ocasiones llamadas La guerra y la paz o Los miserables se impone por sobre la verdad a secas. Es aquí donde, a mi juicio, comienza el gran problema conceptual de Vargas Llosa. Nunca este escritor ha aclarado qué entiende por “verdad” cuando usa el término, y en ocasiones da la impresión de que “la verdad” es un término intercambiable por “la realidad”. Pero finalmente, y después de tantos años, tenemos una respuesta; se encuentra en La llamada de la tribu (2018), su libro más reciente. Ahí, la verdad tiene directa relación con un ámbito crucial para cualquier escritor: la relación del lenguaje con el mundo, y, más específicamente, el estatus del lenguaje frente a ese mundo.

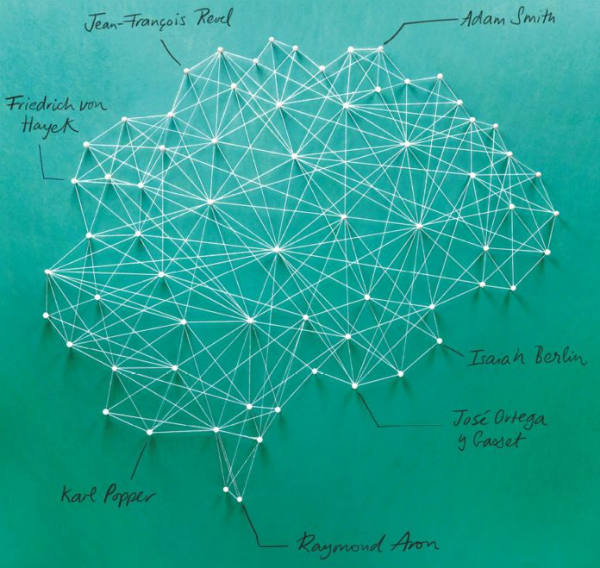

La llamada de la tribu es, en palabras de su autor, un “libro autobiográfico” (otra vez la autobiografía) que “[D]escribe mi propia historia intelectual y política”. Su modelo es, como dice en el prólogo, el libro Hacia la estación de Finlandia, de Edmund Wilson. Vargas Llosa dice que no hubiera escrito su libro si no hubiera leído, hace un par de décadas atrás, el del ensayista estadounidense. Wilson describe la historia del concepto de revolución, desde sus orígenes en la lectura que Michelet hizo de Vico hasta la Revolución Bolchevique de 1917. Se trata de un verdadero ejercicio de “historia intelectual” que le sigue la pista a una idea y analiza cuidadosamente su impacto en el mundo. Un muy mal favor se hace a sí mismo Vargas Llosa al citar ese libro como modelo para el suyo. La llamada de la tribu no posee ni de cerca la solvencia que exhibe el crítico estadounidense; el autor peruano se limitó a reunir siete ensayos sobre siete pensadores liberales en orden cronológico, desde Adam Smith hasta Jean-François Revel, pasando por Ortega y Gasset, Friedrich von Hayek, Karl Popper, Raymond Aron e Isaiah Berlin. Nada de orgánico hay en este volumen, nada que pueda compararse al titánico ejercicio intelectual de Edmund Wilson, sólo una reunión de ensayos en donde, como siempre en Vargas Llosa, la (auto)biografía se entremezcla con las ideas de los personajes en cuestión. No niego que muchas ideas son expuestas por el novelista con claridad, pero si Hacia la estación de Finlandia es una verdadera investigación intelectual, La llamada de la tribu es un ejercicio de buen periodismo que en ocasiones llega a ser un correcto ensayismo.

Es notoria en el libro la admiración que Vargas Llosa profesa por Karl Popper, admiración, por lo demás, que él ha señalado en numerosas entrevistas y artículos. El ensayo que le dedica es el más largo del conjunto, y ahí comenta en detalle La sociedad abierta y sus enemigos (1945), el libro más importante del pensador austriaco. En atención al espacio disponible, me detendré exclusivamente en este ensayo no sólo porque es el más importante de La llamada de la tribu sino también porque en él hay una idea que creo tiene consecuencias cruciales a la hora de considerar qué piensa Vargas Llosa sobre su oficio. Como lo adelanté líneas atrás, esa idea tiene que ver con el lenguaje y su íntima relación con el concepto de “verdad”. En la nota número 50 del capítulo 11 de La sociedad abierta y sus enemigos, Popper señala algo que lo ubica directamente en la tradición filosófica platónica que él mismo denuncia: “Hablar claro es hablar de tal manera que las palabras no importen”. Las “definiciones operacionales”, según Popper, especies de conceptos-clave que abren numerosas puertas, nos ayudarán a desplazarnos hacia campos del pensamiento en los que nada o muy poco dependa de las palabras. Cuando Vargas Llosa cita esas palabras (dando la referencia de manera muy inexacta y confusa, hay que decir) parece no escandalizarse en lo absoluto. Pero motivos para el escándalo hay, y de qué manera. Popper, como buen filósofo, adolece de sordera al despreciar el material mismo las palabras que le permite pensar. Irónicamente, eso lo pone al mismo nivel de esa tradición filosófica (Platón, Hegel y Marx) que él pretende desprestigiar políticamente, señalándola como el origen de los totalitarismos modernos. Porque la filosofía occidental, desde sus orígenes griegos hasta hoy, ha querido una y otra vez olvidarse del lenguaje y no escucharlo; ha querido describir el mundo precisamente sin prestar atención a aquello que le permite describirlo. La vieja fábula kantiana de la paloma que quiere volar prescindiendo del aire para ser más libre sin saber que es el aire lo que le permite volar se cumple con esa idea de Popper. Vargas Llosa parece aceptarla, aunque con ciertos reparos que, sin embargo, no lo separan del todo de Popper; para el novelista las palabras sí importan, y reconoce que la “reticencia” de Popper a considerar el lenguaje como una realidad autónoma ha tenido “consecuencias negativas en su obra”, volviéndola a ratos imprecisa y confusa. Pero Vargas Llosa se detiene ahí y no considera el lenguaje como algo del todo importante tampoco. Para él son las ideas las que cuentan, y las palabras son objetos más bien inocentes que “a lo más, aburren, hipnotizan o escandalizan”. ¿Cómo es posible que un escritor piense que eso es posible? ¿Cómo puede alguien que ha creado universos enteros con las palabras postule que éstas son prescindibles? La respuesta a estas preguntas se encuentra en esta sorprendente declaración que Vargas Llosa le hace a Rubén Gallo en Conversación en Princeton: “La casa verde (…) fue una novela muy marcada por Faulkner, donde el lenguaje se interpone entre el lector y la historia (…) Yo no quería que en Conversación en La Catedral ocurriera lo mismo y quizá por eso el lenguaje intenta ser transparente, puramente funcional, al extremo de que la historia pareciera vivir por sí misma, sin pasar por el lenguaje. Busqué un lenguaje totalmente invisible”. El lenguaje invisible como ideal de la escritura: un pathos filosófico en el peor sentido del término.

En cuanto al concepto de verdad, cuya versión popperiana él acepta sin reparos, Vargas Llosa no es menos polémico. Para Popper, la verdad “se descubre” en un proceso que no tiene fin. Fiel a sus orígenes de filósofo de la ciencia, señaló que la verdad se encuentra allá afuera, esperando ser descubierta, y que debe ser puesta a prueba desde todos los puntos de vista posibles; si resiste, como dice Vargas Llosa, ese “asalto crítico”, hará “avanzar el conocimiento de la naturaleza y la sociedad”. La verdad en Popper, agrega Vargas Llosa, “tiene un pie asentado en la realidad objetiva, a la que Popper reconoce una existencia independiente de la mente humana, y ese pie es, según una definición del físico polaco Alfred Tarski que él hace suya, la coincidencia de la teoría con los hechos” (vale aclarar que Tarski no era físico, sino lógico y matemático). Así, la verdad existe objetivamente y no depende de su elaboración en el lenguaje, porque, ya sabemos, éste posee un estatuto más bien menor y de importancia relativa. Porque es sólo a la ficción y al arte que se les permite la inocente tarea de crear verdades que son mentiras, porque la literatura acontece en un vacío en donde todo es aceptable, porque las palabras no hacen más que hipnotizar o escandalizar sin consecuencia alguna. Para Vargas Llosa las palabras están al servicio de la realidad y de la verdad, y sólo son autónomas, aunque poco importantes, cuando se trata de elaborar ficciones. La novela y el arte en general tienen para Mario Vargas Llosa una pasmante inconsecuencia, y no son más que un juego.

Bajo la rúbrica del venerable género ensayístico, Vargas Llosa ha querido escribir un estudio como el de su modelo Edmund Wilson. Pero sus falencias saltan a la vista. Lo que también se hace evidente es la profunda decepción que causan sus ideas.

Marcelo Pellegrini

University of Wisconsin-Madison