Nota del editor: Este es un extracto traducido del capítulo “Under Western Eyes: Visiting Friends & Artists” del próximo libro de Indranil Chakravarty, The Tree Within: Octavio Paz and India, Penguin Random House, 2025. Se ha traducido para ser publicado aquí con permiso de Penguin Random House India.

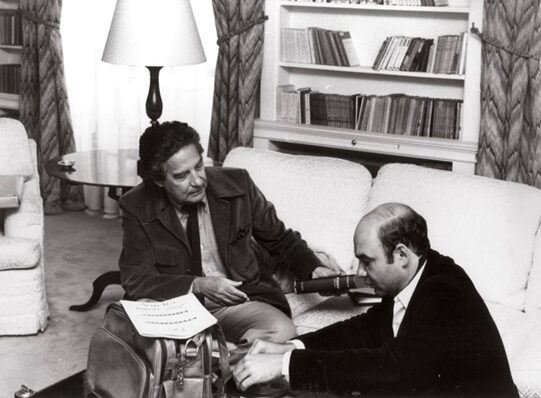

Entre sus contemporáneos latinoamericanos a los cuales Octavio Paz transmitió su pasión por la India, estuvo el escritor cubano Severo Sarduy (1937-1993). Paz lo nutrió a él —uno de los escritores más provocadores y barrocos entre los del boom latinoamericano— de ese mundo de exploración meditativa de la cultura india, lo cual dejó un profundo impacto en la obra de Sarduy. “Debo a Octavio Paz el regalo más extraordinario que alguien puede hacer: la India”, escribió. Proscrito en su propio país por la temática homosexual, Sarduy rechazaba la revolución y vivió exiliado en París, sin volver nunca a Cuba. Había conocido a Paz luego de que este regresara de la India, donde había renunciado a su cargo en 1968, y pasara un tiempo en París componiendo Renga, en colaboración con Charles Tomlinson (uno de sus traductores al inglés) y otros dos poetas, en el sótano del Hotel Saint-Simon. Este sótano se había convertido en un punto de reunión habitual de poetas y es allí donde Sarduy conoció a Paz a través de un escritor y amigo en común.

Como tantos otros, Sarduy nunca pudo olvidar su primer encuentro con Octavio Paz. Cuando le preguntó sobre sus experiencias en la India, Paz le dijo que se trataba de una cultura en que los opuestos del pensamiento binario occidental se disolvían: cielo y tierra, materia y espíritu, cuerpo y alma, vida y muerte, religión y sexo, hombre y mujer. Según Paz, dichos opuestos coexistían en la vida cotidiana sin ningún conflicto aparente. (Esta última fue, de hecho, la causa del colapso nervioso del psicoanalista Carl G. Jung durante su visita a la India.)

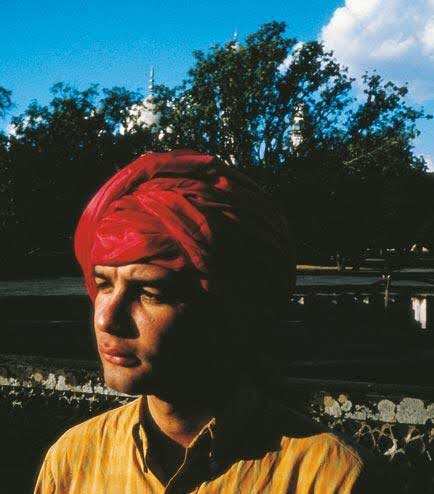

Sarduy leyó y releyó los ensayos de Paz del libro Conjunciones y disyunciones (1969), al cual rindió homenaje en la portada de su novela Cobra (1972). Primero en 1971 y luego en 1978, Severo Sarduy viajó ampliamente por Asia (“el Oriente”), centrado principalmente en la India. Su apetito fue continuamente estimulado por el escritor mexicano.

Sin sus palabras y sin sus textos quizás nunca hubiera ido. O hubiera ido como va todo el mundo: atento a lo más exterior. Ya que la India no es solo un continente, es también un enigma, a veces un acertijo, un constante desafío a la percepción —y a la vida— cuya solución se presenta al “bárbaro en el Asia”, como una urgencia.1

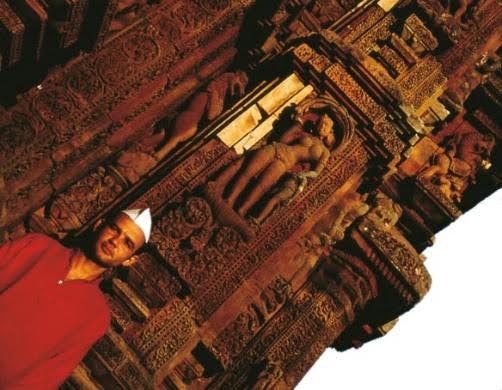

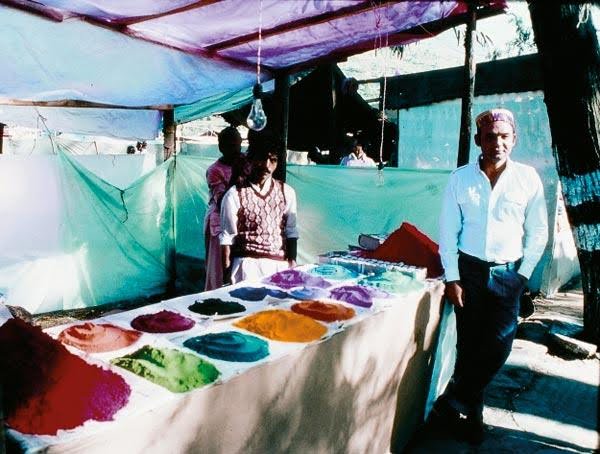

Sarduy caminó por las orillas del Ganges y las calles de Nueva Delhi, fascinado con el arte, la mitología, las prácticas religiosas, intoxicado por los olores, los colores y los sabores. Se involucró en largas conversaciones con monjes budistas en Los Himalayas y en Ceilán (hoy Sri Lanka). El último capítulo de Cobra, titulado “Diario indio”, ofrece un testimonio literario de esa experiencia. Su novela Maitreya (1978) comienza en el Tíbet, pero el personaje, en busca de un mesías, viaja a Cuba y a los Estados Unidos, hasta terminar en Irán. En Cobra, el protagonista es un travesti. Sarduy, siendo gay, posicionó al travesti como una propuesta metafísica en referencia a una cultura que celebra al ser andrógino. La metamorfosis de los géneros asoma en la mayoría de sus obras.

La homosexualidad de Sarduy y su travestismo literario o figurativo pueden haber sido las razones por las que sus conversaciones con Paz giraran alrededor de estos temas. Señala que, mientras que en el hinduismo no hay dioses homosexuales, ni masculinos ni femeninos, en la mitología griega aparecen con frecuencia personajes gays y lesbianas. Esto puede ser la causa del arquetipo central de la cultura occidental, que es masculino:

Compare a Cristo con el Buda. Cristo está hecho de líneas rectas, no hay en él una sola forma curva femenina. No es extraño que el cristianismo haya sido también la religión de la Cruzada, la Inquisición y el capitalismo. El islam, la religión de la espada, es también preponderantemente masculino. En cambio, en la figura del Buda y en la de Shiva, encontramos cierta feminidad que se integra a su virilidad. Las diosas indias son el colmo de la feminidad —caderas redondas y amplias, pechos inmensos— y sin embargo cabalgan tigres y leones, combaten contra monstruos: son guerreras, viriles [como Durga]. En la India hubo una interpenetración entre virilidad y la feminidad. Deberíamos ser los hombres más femeninos y las mujeres más masculinas. El drama del feminismo norteamericano es que su arquetipo es masculino.2

Aunque apoyaba el poder creciente y la voz propia que iban teniendo las mujeres en los setenta, Paz criticaba la forma en que los géneros se iban reconformando: las mujeres estaban siendo deformadas y los hombres mutilados.

Quizás bajo la influencia de Paz, Sarduy se fue sintiendo cada vez más atraído hacia la “masculinidad femenina” del Buda. En Sanchi, a unos pocos kilómetros de distancia de Varanasi, donde el Buda dio su primer sermón, Sarduy escribió:

No hay nada permanente ni veraz,

ni ajeno al deterioro y la vejez.

Se disuelve lo que es en lo que no es,

y en el iris todo lo que verás…3

Además de la poesía, otra importante conexión entre Paz y Sarduy fue su interés común en el movimiento estructuralista. Sarduy fue el único latinoamericano estrechamente vinculado a la revista Tel Quel, que difundía las ideas estructuralistas y la escritura experimental. Fue amigo íntimo de una de sus principales figuras, la estrella intelectual francesa Roland Barthes, con quien viajó por Marruecos. Paz también estuvo evidentemente bajo este influjo desde mediados de los cincuenta hasta los setenta, y ese interés se vio reflejado en los ensayos que escribió durante sus años en la India.

Cualquier pensamiento crítico que adoptara la creación artística entusiasmaba a Paz. No de otra manera. El adoraba el surrealismo y el dadaísmo, pero despreciaba el existencialismo. “¿Dónde está la pintura existencialista, poesía existencialista, la escultura?”, preguntaba a Sarduy. Cuando el libro El grado cero de la escritura fue publicado en 1953 o cuando Mitologías salió un poco más adelante, Paz estaba cautivado con el pensamiento de Barthes. El dedicó uno de sus poemas a Roman Jakobson, pionero ruso de las estructuras lingüísticas y quien tuviera una influencia seminal en Barthes y Lévi-Strauss. Paz descubrió a Jakobson a través de Lévi-Strauss, sobre quien escribiera un libro en 1967 titulado Claude Lévi-Strauss o el nuevo festín de Esopo, título que fue traducido al inglés como Claude Lévi-Strauss: An Introduction.

Jakobson había argumentado que la poesía combina e integra con éxito la forma y la función; convierte la poesía de la gramática en la gramática de la poesía, por así decirlo. Sus ideas inspiraron a Paz a reflexionar sobre el uso del lenguaje en la poesía y en la traducción:

Entre lo que veo y digo,

entre lo que digo y callo,

entre lo que callo y sueño,

entre lo que sueño y olvido,

la poesía.

Se desliza

entre el sí y el no:

dice

lo que callo,

calla

lo que digo,

sueña

lo que olvido.

No es un decir:

es un hacer.

Es un hacer

que es un decir.4

De este modo Paz dio forma poética al pensamiento estructuralista sobre el lenguaje, el habla y la escritura. Un breve poema, “Homenaje a Claudio Ptolomeo”, reconoce que incluso mientras uno habla, es hablado. Fue uno de sus poemas favoritos, que recitó durante su discurso de aceptación del Nobel; un poema escrito en una noche oscura en campo abierto, cuando se dio cuenta de la correspondencia tácita entre las estrellas del cielo y el individuo en la tierra:

Soy hombre: duro poco

y es enorme la noche.

Pero miro hacia arriba:

las estrellas escriben.

Sin entender comprendo:

también soy escritura

y en este mismo instante

alguien me deletrea.5

Elaboró estas ideas en Signos en rotación, acerca de cómo la poesía busca “un significado incesantemente esquivo”.

“¿Dónde está el Oriente?”, le había preguntado Barthes a su amigo Severo Sarduy a su regreso de un viaje a Japón. A su vez, Sarduy le hizo la misma pregunta a Paz, quien contestó que sería un error creer que el Oriente es un lugar alejado de nosotros.

El interés popular por el budismo y otras religiones y doctrinas orientales delata la misma carencia y el mismo apetito. Sería un error creer que buscamos en el budismo una palabra ajena a nuestra tradición: buscamos una confirmación. La nueva actitud no es un resultado del conocimiento de las doctrinas orientales sino de nuestra historia. Ninguna verdad se aprende: cada uno debe pensarla y experimentarla por sí mismo.6

De ese modo Paz le sugirió a Sarduy que “Oriente” no estaba solo allá afuera, sino dentro de nosotros. Para llegar a él, el escritor latinoamericano necesita superar el modo binario impuesto del pensamiento occidental. Las preguntas que nos plantea subyacen en lo más profundo de nuestro ser.

Notas:

1 Guerrero, Gustavo et al. El Oriente de Severo Sarduy. Instituto Cervantes, 2008.

2 Guibert, Rita. Seven Voices, tr. Frances Partridge. Alfred Knopf, 1973.

3 Palabras del Buda en Sarnath, 1991.

4 Paz, Octavio. “Gavilla” en Árbol Adentro. The Collected Poems, 1957-1987, tr. E. Weinberger, New Directions, 1987.

5 Ibid., poema “Hermandad”.

6 Paz, Octavio. Corriente alterna, Siglo XXI, 1967; Alternating Current, tr. Helen Lane, Seaver Books, 1983.