Durante mi adolescencia, Los Redondos (así se conocía coloquialmente a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota) fueron una obsesión y un misterio. Daban entrevistas a cuentagotas, ir a escucharlos en vivo implicaba un verdadero riesgo por la violencia y la represión policial que se había empezado a generar alrededor de sus recitales, no salían en la televisión y no había filmaciones de sus conciertos. Además, sus letras no eran lineales, pero me impactaban, a mí y a varias muchachas y muchachos de mi generación (y de otras, también), de un modo inexplicable. La banda se había formado a mediados de los 70, en tiempos de dictadura, y sus primeros conciertos eran esporádicos, como un espacio de resistencia artística y lisérgica en años donde la represión era moneda corriente. Eran performances artísticas que incluían gallinas vivas sobre el escenario, chicas ligeras de ropa, monologuistas y un rocanrol caótico. Tenía un nombre insólito, que remitía a artistas añejos como Bill Haley y los cometas. Nadie podría imaginar, en ese momento, que se transformarían en la banda más convocante de la Argentina. Aunque se fue “aggiornando” a la revolución digital, el grupo mantuvo siempre una identidad musical vinculada a la épica del rock. En un camino trazado por fuera del show business corporativo, Los Redondos levantaron las banderas de la música (y la industria del espectáculo) independiente. Transitaron el under en los tempranos 80 y después de recorrer discotecas, llegaron al Estadio Obras, un venue cerrado para unas cinco mil personas, que se acostumbraron a llenar sin solución de continuidad. En los 90, fue la era de los grandes estadios y un derrotero por pueblos del interior, que eran virtualmente tomados por sus fanáticos, en un suceso equiparable, acaso, al de los seguidores de Grateful Dead en los Estados Unidos. La mística ricotera era (es) inexplicable: probablemente, junto al peronismo, el fenómeno social y cultural más importante de la Argentina en el siglo XX.

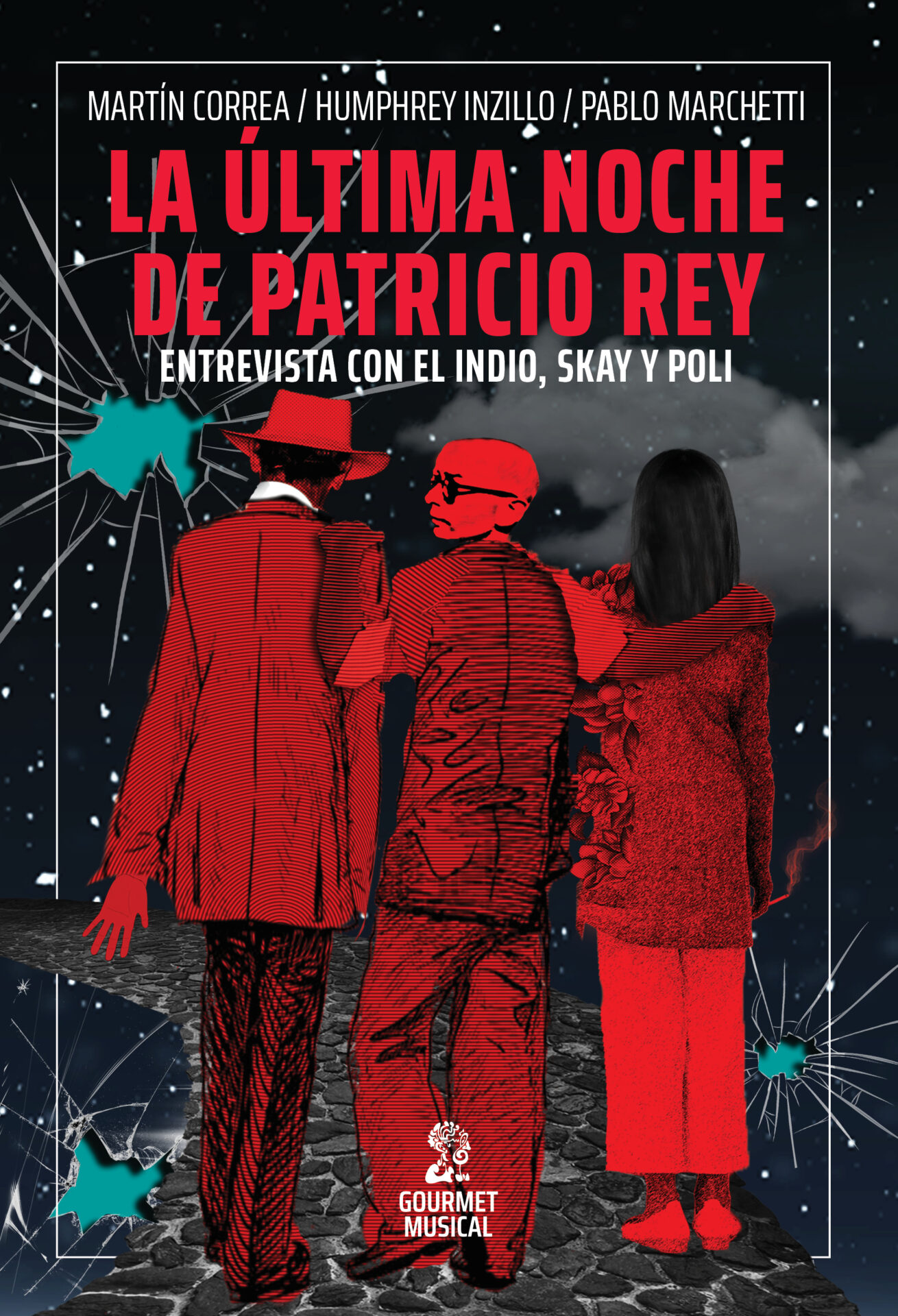

A principios del nuevo milenio, en mis primeros pasos como periodista de rock, tuve oportunidad de entrevistarlos tres veces con mis compañeros de una revista independiente llamada La García. El tercero de esos reportajes fue el último dado por la plana mayor del grupo, la dupla compositiva integrada por el cantante, Indio Solari, y el guitarrista Skay Beilinson, junto a la manager, la Negra Poli. Después de seis horas de conversación y una cantidad monumental de alcohol en la sangre, nos despedimos en una esquina del barrio porteño de Palermo. Los vimos irse, borrachos y abrazados, presumiblemente felices. Minutos más tarde, una discusión por viejos reclamos entre el cantante y la manager, derivaría en la pelea que le pondría punto final a una sociedad artística que había durado un cuarto de siglo. Años después de la disolución de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, nos enteramos que habíamos sido autores de la última entrevista al grupo. Y, acaso más importante que eso, es que habíamos sido testigos de la última vez que esas tres personas, creadoras del poderoso artefacto cultural que nos cambió la vida, habían estado en armonía. La historia completa está narrada en La última noche de Patricio Rey, el libro que publicó Gourmet Musical Ediciones, 20 años después de aquella velada triste, solitaria y final.