Uno de los temas centrales de la literatura colombiana de las dos últimas décadas es la forma en que se pueden construir narrativas y estructuras para la recuperación de la memoria personal y nacional en torno a los traumas que ha dejado el conflicto. Desde la firma del tratado de paz con la guerrilla de las FARC, en 2016, pareciera que el interés temático de la literatura del conflicto se desplaza de la narración inmediata del horror de la guerra a una pregunta por la forma en que se están creando caminos para la recuperación de la memoria, paso que seguiría a la supuesta finalización del enfrentamiento armado. Si bien el conflicto continúa hasta el día de hoy (aunque con otras dinámicas y diferentes dimensiones sociales) al instalarse en el arte la memoria como eje temático se planteó una pregunta que dirige muchas agendas narrativas actuales: ¿cómo construir una memoria de la guerra?

La necesidad de narrar un conflicto en el presente inmediato (que llevó al uso exacerbado de unas formas literarias inclinadas al testimonio, la crónica y el periodismo) se trasladó a la búsqueda de una gramática que respondiera a la confusa forma como se reconstruye la memoria en las víctimas (que no responde a las estructuras lineales de la Historia). Así, se pasó de la centralidad del acontecimiento a la exploración de la forma, estando las dos ineludiblemente entrecruzadas. Algunas obras literarias, aún atadas a la necesidad del realismo reificado de la Historia, optaron por la autoficción y la linealidad, mientras otras prefirieron estructuras y géneros periféricos que permitían una representación simbólica o metafórica, lo cual creaba una nueva forma de abordar el conflicto. Entre estas últimas propuestas una de las más prolíficas, pero curiosamente menos estudiadas, es la de las novelas gráficas, entre las cuales sobresale La peste de la memoria (2016) de Juan Pablo Salazar y Ramiro Ramírez, Labio de liebre (2020) de Fabio Rubiano con ilustraciones de Pipex, y Liborina (2020), con dibujos y guion de Luis Echavarría Uribe, novela gráfica que funciona como una muy buena representación de estas propuestas narrativas diversas.

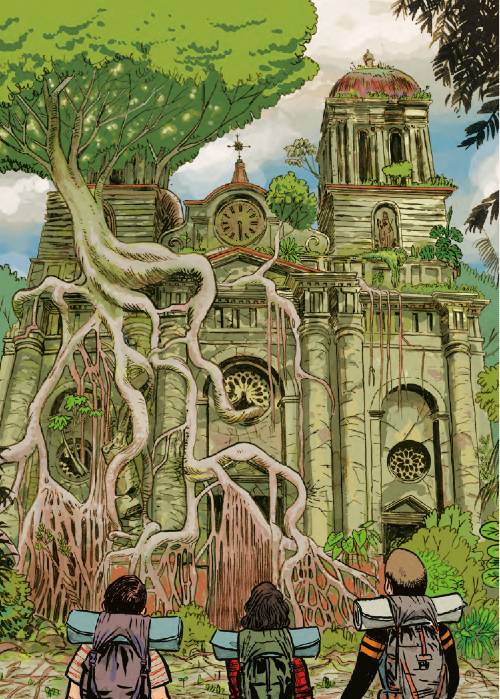

Liborina parte de una premisa ucrónica: la selección colombiana de fútbol ha ganado el mundial de 1990, lo que produjo el fin del conflicto y, además, una transformación en la forma en que se comprende la nación. Sin embargo, el argumento no se ubica en el presente de esa historia alterna, sino en el futuro, a mediados de la década de 2040. Seguimos a tres jóvenes que han decidido entrar a una zona natural protegida (que ocupa un territorio más extenso que el departamento de Antioquia), donde el ingreso está prohibido; siguen una historia que se ha vuelto mítica: el parque natural fue creado por el Estado para encubrir todo lo que ocurrió durante el conflicto, se habla de una reubicación de todas las personas que vivieron en la zona, pero no se sabe a ciencia cierta qué ocurrió en el lugar. Martín, Raúl y Juliana, al hallar las ruinas de un pueblo supuestamente abandonado, se encuentran con una violencia que aparece como reducto hauntológico de lo que significó el conflicto.

Varios elementos sobresalen de esta novela gráfica. El primero es el género ucrónico, extraño para la literatura colombiana. Mientras en otros países de Latinoamérica las ucronías funcionan como espacios de imaginación en los cuales sublimar cierto deseo histórico que no se ha cumplido, en Colombia las ucronías no se han producido de manera recurrente. Exceptuando algunas obras que sitúan sus tramas ucrónicas por fuera de Colombia, en el país solo se encuentra un par de cuentos de este género, todos ellos con el ancla del punto Jonbar en el bogotazo. Una ucronía enmarcada a finales de siglo permite crear una temporalidad que pierde relación con lo histórico para subrayar de ese modo aquello que siempre ha estado velado por Lo Real. La decisión del autor es alejarse radicalmente de la estructura histórica usando la deconstrucción de esa temporalidad; con ello aboga por no representar desde el referente, sino desde una rarificación o un extrañamiento de lo verdadero. Así, pasado, presente y futuro del universo creado por Echavarría aparecen como construcciones imaginarias; sin embargo, las marcas geográficas (y lingüísticas) siguen apuntando a Colombia (los personajes tienen un marcado acento antioqueño, por ejemplo). La visión de lo nacional, entonces, se traslada a dos espacios: por un lado, a los referentes simbólicos vacíos; y, por otro, a un acontecimiento histórico que existe, principalmente, en su encubrimiento: el conflicto.

Con este giro, Echavarría parece apuntar a que, además de la construcción de la memoria, existe la necesidad de evidenciar la violencia del borramiento que se está implantando por parte de las instituciones estatales. Es necesaria entonces la denuncia no solo de la supresión de la memoria individual y colectiva, sino de la implantación de una narrativa que elimina totalmente el conflicto. Inicialmente para el personaje Juliana: “esto acá es solo monte (…) el resto es puro mito”, y la historia nacional pre-1990 está ya olvidada, se ha convertido en paisaje. Pero con el tiempo los protagonistas descubren que, bajo la tierra, como un subterfugio del lenguaje, quedan víctimas a quienes solo les ha quedado la violencia y el olvido estatal como estructuras de comunidad y como formas narrativas. Rápidamente la novela toma la estructura de un slasher en donde se pueden rastrear los sedimentos de un conflicto que reaparece como síntoma.

Esto se relaciona con la aparición de las novelas gráficas como forma de narrar el conflicto, lo cual apunta a lo que Graham Harman en Realismo raro ha denominado una “brecha”, en la cual los objetos reales están atrapados en una imposibilidad lingüística que produce parálisis de sentido. Esa brecha no permite que haya una relación directa entre aquello que se ve (objeto visible) y las formas de representación de la historia; desde ese lugar, el punto en el cual se condensa la narración de terror en el conflicto colombiano tiene su mayor concentración en la imposibilidad de ser narrado. Esta particularidad ya había sido usada en la literatura colombiana por autores como Evelio Rosero quien desplaza la representación del realismo hacia las formas del surrealismo en En el lejero o la locura en Los ejércitos. Curiosamente, esta reflexión sobre el lenguaje parece haber llegado a su límite en la misma obra de Rosero, por lo que la búsqueda de representación se dirige hacia el cambio en el formato. Es así como la novela gráfica permite mostrar (ya no “contar”) imágenes de violencia por medio de las herramientas de lo gráfico. En Liborina el descenso a la historia reprimida conlleva páginas con viñetas negras e imágenes de colores invertidos, así como la selva (el espacio de lo que el Estado pretende velar) se convierte en un paisaje del horror con texturas enigmáticas y barrocas, mientras los personajes aparecen casi imperceptibles en medio de una selva inabarcable. Estas imágenes se entremezclan con viñetas a página completa de violencia explícita que se mezclan con los tonos naranja de una fiesta tribal primitiva.

Así, lo innominado toma cuerpo en un libro donde el terror de la guerra y la construcción gramatical ya no necesita ser nombrada porque ahora se muestra. El poder simbólico de las imágenes se ha transformado al desplazarse: de ser reflejo de Lo Real (como son usadas en noticieros o crónicas), las imágenes se han convertido en una interpretación filtrada, en construcción artística. Al mismo tiempo se muestran como algo que sucedió y no-sucedió; y en esa ida y vuelta entre lo histórico y lo ficcional aparece el poder de la reconstrucción de la historia desde el arte. El conflicto, la memoria y la historia no se convierten, por lo tanto, en un material para la elaboración del arte, sino que el arte es el encargado de establecer las estructuras para que la historia pueda pasar a través de ellas. La imagen llega en ayuda de una palabra que sufre el vértigo de un abismo entre ella y la brecha del significado; la imagen representa un horror y una memoria fragmentada que, en el terror de no poder nombrar, se ha convertido en el sustento para reconstruir una memoria más plástica que lingüística.

Finalmente, es necesario apuntar cómo en Liborina el autor hace uso de las estructuras de los llamados géneros de masa para narrar el conflicto. Siguiendo la idea de Fredric Jameson, desarrollada entre otros por Mark Fisher, actualmente la gramática de la realidad es una elaboración del capital; esta visión está marcada por una relación entre la realidad y la representación en la cual hay una simulación de correspondencia absoluta. La forma de salir de esa estructura se da a través de los géneros que Jameson llama mágicos y que Fisher señala cercanos al weird. En Liborina el autor usa justamente ese espacio de indeterminación epistémica que se mueve entre el terror (en su variante slasher), la ucronía y lo mítico, para presentar los rasgos más importantes de lo histórico. Este acto lo lleva no a dar una solución frente al problema de la memoria, sino a establecer la gramática de la memoria en un lugar que no pretenda crear la relación con Lo Real, sino señalar los espacios de la aparición del gesto, el síntoma, el lapsus; como los lugares en donde se encuentra la construcción de la memoria del conflicto. Contrario al afán documental de las comisiones históricas, el arte encuentra una posibilidad narrativa en las realidades alternas, en las estructuras y, principalmente, en los géneros no-miméticos. Es justamente desde lo periférico (lugar en que se cuentan estas historias-otras) que se puede imaginar una gramática del conflicto y de la memoria: una operación narrativa que se desenganche de las reificaciones de Lo Real, y que muestre las trampas de una narrativa histórica que ha sido apropiada por el Estado para desconfigurar el concepto mismo de la memoria.

En una novela gráfica como Liborina coinciden aspectos que sobresalen en el proceso de la posible construcción de una narrativa actual del conflicto: la desconfiguración del relato histórico, la construcción de una brecha del sentido a partir de otros formatos y la búsqueda de una gramática de la memoria. Así como la novela gráfica se presenta como uno de los formatos más interesantes para pensar cómo se establece una relación entre historia, realidad y arte; la literatura colombiana está atravesando por un momento en el cual se abren las posibilidades para la conformación de una propuesta diferente. Este tipo de obras permiten pensar cómo se da el paso de una literatura testimonial, a una que reconstituya las estructuras de la memoria y, actualmente, a una que señale las formas de borramiento de la Historia y del conflicto por parte del Estado. Encontrar estos gestos en formatos disruptivos, como es la novela gráfica, permite comprender unas nuevas dinámicas en las cuales el conflicto y las violencias siguen siendo núcleos ineludibles para la literatura colombiana.

Imágenes de Liborina de Luis Echavarría Uribe, Planeta Cómic, Bogotá, 2020