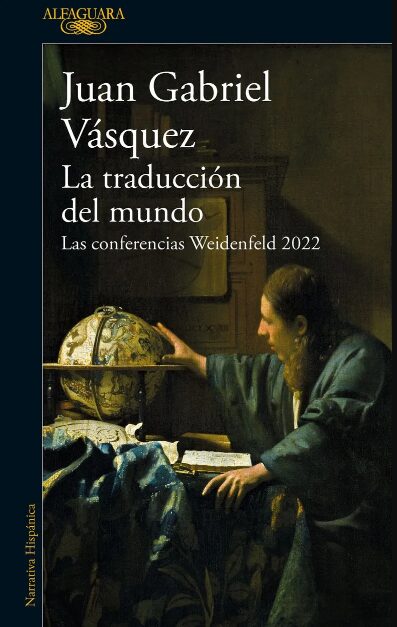

Barcelona: Alfaguara, 2023. 159 páginas.

El año 2011 fue decisivo para Juan Gabriel Vásquez (Bogotá, 1973): el XIV Premio Alfaguara de Novela recayó en El ruido de las cosas al caer, consolidando la breve y brillante trayectoria del novelista. A la fecha había publicado la colección de relatos Los amantes de Todos los Santos (2001) y las novelas Los informantes (2004) e Historia secreta de Costaguana (2007). Luego vendrían premios igual de merecidos por sus incursiones en la novela corta, con Las reputaciones (2013); en la novela de intriga policial con La forma de las ruinas (2015); y en aquello que podemos llamar novela sin ficción, con Volver la vista atrás (2020). Ya en su colección de ensayos El arte de la distorsión (2009) hay algunas claves, pero el indicio más claro del libro que interesa a esta nota aparece al final de aquel decisivo 2011, en la edición 125 de la revista El Malpensante. Se trata de un artículo titulado —no sin ironía— “Decálogo imperfecto del imperfecto novelista”. Allí reúne el autor siete revelaciones del oficio. La última dice lo siguiente: “Para el novelista, la novela hace cosas que ninguna invención humana es capaz de hacer, y el mundo no existe hasta que es narrado en una novela. Tiene esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea”.

El año 2011 fue decisivo para Juan Gabriel Vásquez (Bogotá, 1973): el XIV Premio Alfaguara de Novela recayó en El ruido de las cosas al caer, consolidando la breve y brillante trayectoria del novelista. A la fecha había publicado la colección de relatos Los amantes de Todos los Santos (2001) y las novelas Los informantes (2004) e Historia secreta de Costaguana (2007). Luego vendrían premios igual de merecidos por sus incursiones en la novela corta, con Las reputaciones (2013); en la novela de intriga policial con La forma de las ruinas (2015); y en aquello que podemos llamar novela sin ficción, con Volver la vista atrás (2020). Ya en su colección de ensayos El arte de la distorsión (2009) hay algunas claves, pero el indicio más claro del libro que interesa a esta nota aparece al final de aquel decisivo 2011, en la edición 125 de la revista El Malpensante. Se trata de un artículo titulado —no sin ironía— “Decálogo imperfecto del imperfecto novelista”. Allí reúne el autor siete revelaciones del oficio. La última dice lo siguiente: “Para el novelista, la novela hace cosas que ninguna invención humana es capaz de hacer, y el mundo no existe hasta que es narrado en una novela. Tiene esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea”.

La traducción del mundo es el título de las cuatro conferencias que dictó Vásquez, durante octubre y noviembre de 2022, en la prestigiosa cátedra Weidenfeld de Literatura Europea Comparada, en la Universidad de Oxford. Allí han participado autores tan destacados como Javier Cercas, Roberto Calasso, Mario Vargas Llosa, Umberto Eco y George Steiner. El libro está dividido en un prólogo y cuatro partes. Cada una de las últimas titulada y fechada, evocando las lecturas públicas que les dieron origen. Esta secuencia sirve también a un propósito noble: aligerar el ensayo, darle movimiento a un centenar y medio de páginas que se preguntan, de varias maneras, ¿qué es lo que hacen quienes se dedican a escribir ficción? ¿Y cuáles tensiones entrelazan el oficio, la política y la Historia?

Los desplazamientos son menos importantes que su cualidad memorable: hay una caminata por las calles de Londres junto al novelista Hisham Matar, y otra por el cementerio de Wolvercote buscando la lápida de Isaiah Berlin. Hay una visita al Museo Metropolitano de Nueva York, y otra al Bodleian Library que nos muestra una edición reliquia de Robinson Crusoe. El Wandermotif, o motivo del paseo, viste a la voz ensayística con la gabardina del investigador apasionado y apasionante, asomándose a unos riscos de suspense, como lo hiciera un romántico del siglo XIX. Es un hallazgo formal que, en combinación con la disección casi forense de reproducciones de pinturas, esculturas, fotografías, documentos desclasificados y recortes de prensa, trae a la memoria escritores como W. G. Sebald y el Javier Marías de Negra espalda del tiempo (1998). Es de notar que, con el paso de las páginas, la prosa de Vásquez —esa prosa que avanza con elegancia pausada y medida contundencia— va envolviendo el camino recorrido en el oscuro y ya familiar hechizo que buscan en sus libros sus muchos lectores.

“Más que cartas a un joven novelista o recomendaciones de novela buena, La traducción del mundo ofrece una serie de reflexiones en torno a la escritura de ficción.”

Un pasaje destaca entre otros por un efecto de proximidad casi insoportable, por cómo logra adentrarse en la particular trastienda del escritor. Se encuentra en la parte “Tiempo y ficción. Octubre 27, 2022”, en el apartado titulado Los huesos. Allí cuenta el narrador hasta qué punto una ficción suya —Los informantes— logró inmiscuirse en su vida real, alterando su curso para siempre. Y es que, entusiasmado por la lectura de aquella novela recién publicada, un médico real llamó aparte a Vásquez. Lo hizo para mostrarle huesos de colombianos ilustres: el cráneo roto del general Rafael Uribe Uribe, y un vaso en el que flotaba una vértebra de Jorge Eliécer Gaitán. Aunque en años distintos, ambos hombres fueron asesinados de manera violenta en el centro de Bogotá. “Ahora me parece claro”, escribe Vásquez, “que en ese preciso instante nació mi novela La forma de las ruinas, que se publicaría una década después”. Son largos, pues, los hilos que entrelazan la Historia, la política y la ficción.

Tal vez la idea que mejor aprovecha el libro es la de “trabajar el pasado”: el pasado como baldío que si se deja a su suerte, será ocupado por fuerzas poderosas. La Historia como capital de explotación por parte de discursos políticos, para montar narrativas falsas a conveniencia. Es decir, aquello que el pensador francés de origen búlgaro Tzvetan Todorov llamó “los abusos de la memoria”. La novela sería entonces una manera de disputar, repicar, agregar “verdades” o versiones de ella por medio de una trama ficticia. En ese sentido, el lugar del novelista tendría unas coordenadas éticas, y su papel sería afín al del hombre rebelde de Albert Camus: alguien que es capaz de decir no. Y que se larga entonces a traducir el mundo “arbitrariamente cruel” de nuestra Historia, al mundo arbitrariamente cruel de la ficción.

Más que cartas a un joven novelista o recomendaciones de novela buena, La traducción del mundo ofrece una serie de reflexiones en torno a la escritura de ficción. Es relevante preguntarse por ella de cara a fenómenos de esta época. Son tiempos atravesados por la posverdad y los “pequeños fundamentalismos”, entre los que destaca la llamada apropiación cultural. ¿Qué lugar ocupa actualmente la ficción en nuestras sociedades? ¿Es acaso tan vulnerable como el de la verdad? Si los novelistas cuentan desde otras voces —que es lo que ocurre en Volver la vista atrás—, y cuentan cosas que para algunos son inconvenientes, ¿es posible excusarse diciendo que es una tradición antigua? Si coleccionamos memorias y secretos ajenos —como lo hace Antonio Yammara en El ruido de las cosas al caer—, ¿cómo podemos redimirnos?

Habría que preguntarse además, a modo de cierre, ¿a quién van dirigidas estas conferencias escritas? Parece que la falta de elaboración de una que otra idea —“imaginación moral”, por ejemplo—, quisiera invitar a un tipo de lector veterano. Y que la falta de un índice onomástico —atípica en un libro con tantas citas—, por el contrario, quisiera invitar a un lector ocasional. No lo sé. En cualquier caso, tengo para mí que estas meditaciones caminadas, estas indagaciones por algunas zonas de oscuridad, tienen su destinatario natural en esos lectores que a su vez escriben y que, precisamente porque escriben, recaen a su vez en reflexiones parecidas. Tanto entusiastas del relato y la novela, como cultivadores de esos géneros, tienen aquí un paradero temporal. Un refugio en el que los caminantes cogen aire y toman las provisiones necesarias, antes de volver a la soledad de sus propios senderos, al margen de un mundo que con suerte habrán de traducir.