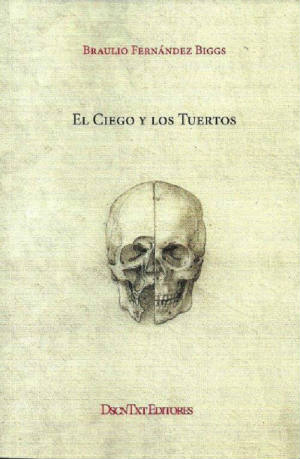

El ciego y los tuertos. Braulio Fernández Biggs. Santiago: Descontexto Editores. 2015. 120 páginas.

El ciego y los tuertos es un libro de cuentos excepcional, escrito por un poeta trágico, clásico y moderno al mismo tiempo. Por “poeta” entiendo a un sobresaliente estilista capaz de imponer la imaginación ahí donde un lector común esperaría aclaraciones. El cuento como género, cuando alcanza grandes alturas, favorece lo tácito y obliga al lector a discernir lo que el escritor no quiso decir. Quizás por ello, la novela goza de un mayor “prestigio” que el cuento en estos tiempos. Para leer a Fernández Biggs, el lector deberá fijarse en cada detalle, reducir la velocidad y escuchar la voz de fondo, la voz de lo implícito, como la desamparada espuma de un oleaje nocturno.

Si el autor es narrador y poeta a la vez, surge un primer motivo de discusión acerca de la obra, a saber: ¿dónde ubicar la literatura de Fernández Biggs desde el punto de vista genérico y estilístico? Responderé señalando que no viene al caso establecer una etiqueta para este libro de catorce cuentos, destinado a resistir toda clase de catálogos, pretensiones de constructos generacionales y estilísticos. El libro escapa a las reducciones a las que la crítica acostumbra, de modo que para leerlo sería pertinente abdicar de toda entomología literaria. Quien, por otra parte, quiera enmarcarlo dentro de la diversidad de experimentos personales de lo que podría llamarse la “nueva narrativa” chilena, se sorprenderá de no encontrar en este libro alguno de los rasgos generales del panorama nacional: un naturalismo plano, la descripción descarnada del sexo, y una lengua impúdica presentadas como moneda de cambio ante la falta de alturas imaginativas y simbólicas.

Lo que sí encontrará el lector, en cambio, es una imaginería eminentemente trágica en la medida en que los principios significativos a los que adhiere Fernández Biggs se enmarcan dentro de lo que Henry James denominó “imaginación del desastre”, común denominador de una tradición específica de la literatura occidental, cuya vertiente es posible rastrear desde la Ilíada hasta a Eliot y que precipita, ¿qué duda cabe?, en El ciego y los tuertos.

La mención a James no resulta vana si tomamos en cuenta que el libro de Fernández Biggs está constituido en su totalidad por la intención de recuperar y adherir a un linaje mixto de raigambre clásica y anglosajona que incluye a Homero, Shakespeare, Marco Aurelio, Sófocles, Coleridge, Joyce y Eliot, procedimiento –me atrevo a decir– único en la historia de la narrativa chilena, logrado mediante epígrafes cargados de sentido, citas puestas en boca de los personajes y nombres de capítulos alusivos a figuras de la tradición clásica. Lo que podría considerarse una impostura y un mal lector tendería a tildar de anacronismo se impone, contrario sensu, con una fuerza desmesurada. La mezcla de prosa moderna y de lenguaje dramático es uno de los grandes logros del libro.

El ciego y los tuertos es una obra de estilo intempestivo, parabólico y dramático. Desde su comienzo nos vemos situados en un mundo muy distinto al de la narrativa del siglo XXI: “Lejos huye quien de los suyos huye. ¡Ah, los ojos de esa foca…! Tal vez no haya que pedir demasiado. Donde vayas esta noche te cubrirá el cielo. Se atraviesa en tu camino lo que no esperabas. Algo rige nuestro destino sin contar con nosotros”. En la narrativa actual rara vez nos encontramos con este tipo de textos que, fuera de lugar, podrían hundir por completo una estructura esencialmente prosaica. Sin embargo, las resonancias trágicas y simbólicas parecen de lo más naturales en un texto como el de Fernández Biggs. El mundo distinto al que me refiero es, asimismo, el lugar imaginario donde ocurre la mayoría de los hechos. May es la expresión de un mundo desolado en que pareciera que todos los personajes se encuentran muertos antes de tiempo, merodeando zonas de indecibilidad. El lugar es un Omphalos, según nos indica el título de una de las historias, o el enrarecido Elsinore de Hamlet. Un símbolo del centro del universo donde tiene lugar la comunicación entre el mundo de los hombres, los muertos y los dioses, y donde la naturaleza exhibe toda su potencia al consubstanciarse con los sentimientos humanos. La naturaleza, en la obra de Fernández Biggs, es un espíritu que evoca presagios sublimes, como en la poesía de Wordsworth.

Al mismo tiempo que clásico, el libro es absolutamente moderno en su construcción. Las unidades de tiempo, espacio y lugar se encuentran pulverizadas. Subyace a esta condición una idea expresionista del arte, donde la visión poética que despliega el texto surge de la inadecuación entre lo real y la inverosimilitud del (los) narrador(es), sujeto fragmentado por la versatilidad de su registro, por la diversidad de voces, por la confusión entre la realidad y los sueños. El procedimiento recuerda al Ulises de Joyce, obra en la cual Stephen Dedalus adquiere este nombre por ser un constructor de laberintos en los que él mismo y sus lectores se pierden. Es fácil y conveniente extraviarse en la trama evasiva de El ciego y los tuertos, donde cada texto ha significado un experimento formal para el autor. Los mejores cuentos exigen relecturas, ha dicho Borges, y este es uno de esos casos.

El lector será puesto a prueba en tanto se enfrenta a un género, el cuento, al que por su naturaleza exigimos brevedad y el placer de la clausura. Quien, por el contrario, no quiera caminar caviloso después de la lectura de El ciego y los tuertos, tendrá que jugar el juego que nos impone el autor. Ese lector tendrá que atender especialmente a la ambigua voz de Tiresias, el adivino: he ahí el ovillo que nos tiende Fernández Biggs para abandonar el laberinto.

Temáticamente, el libro está construido sobre el tópico del fracaso del amor entre una mujer y un hombre, Berthe y Moss, personajes cuyas reminiscencias se extienden horizontalmente en la obra. En ese sentido, El ciego y los tuertos es una obra de desconsuelo por el desastre amoroso, de cuestionamiento sobre el sentido del acto sexual cuando sus fines son meramente terrenos y sobre el aniquilamiento mutuo de la pareja por la inanidad implícita a los deseos humanos frente a la apabullante evidencia del destino. Pero, ¿es suficiente el colapso amoroso, para dar rienda suelta a la “caída de una civilización”, como se menciona en “El poema de Moss”? Libros sobre fracasos y amores incumplidos los hay, pero no terminan en la imaginación del desastre de El ciego y los tuertos. ¿Por qué el (los) narrador (es) considera(n) el amor y la tentación carnal del sexo como “la violación del tiempo y la paz”?, ¿cuál es el rol del hombre en el mundo más que ser un espectador, vivir para entrar en conflicto con el prójimo “e irrumpir” violentamente “sobre el mar silencioso”, para acabar con el equilibrio natural, como el autor pareciera enrostrarnos a propósito del epígrafe inicial de “La balada del viejo marinero” de Coleridge? He aquí algunas de las grandes preguntas que plantea la obra.

Si el narrador es un poeta, entonces en El ciego y los tuertos hay sólo imágenes, no hay personajes, ni modelos, ni caben meros estados de ánimo. La obra no dice: es. Puede que la comprendamos parcial o totalmente, pero quien la lea encontrará en ella el placer de lo sublime. Entiéndase sublime según señala Burke; esto es, como admiración y respeto hacia un tipo de arte cuya causa es nuestra ignorancia de las cosas. En este punto cabe recordar que el placer literario no tiene que ver ni con la moral ni con la razón y se funda, más bien, en lo desconocido, en lo peligroso, en lo doloroso.

Fernández Biggs, valiéndose del alcance de su visión y de su rigor en la ejecución, nos ha legado un texto “oscuro” y nos ha hecho jugar con el sentimiento humano más sublime: el miedo, como parte del respeto que el ser humano debe tener hacia Dios y hacia un destino prefijado. La obra, en consecuencia, sólo puede conducir a un estado de catarsis o expiación, cualquiera sea el credo del lector. He aquí la recuperación de un sentido religioso para la narrativa actual y el gran logro del poeta. Fernández Biggs ha procurado mostrar, a través de una historia de amor infértil, el colapso ontológico de una época –la nuestra– y lo ha hecho sobremanera. Pero un lector insistente notará que también ha logrado desasirse de un dolor personal, siguiendo la máxima establecida por Wilde para el artista de cualquier tiempo: “compadecer todo sufrimiento humano”.

Rodrigo Arriagada Zubieta