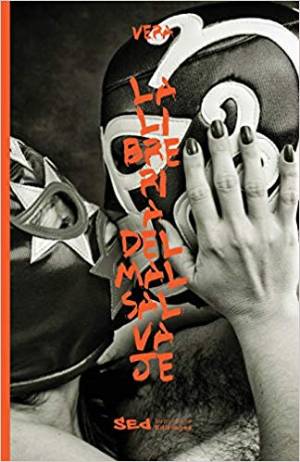

La librería del mal salvaje. Hernán Vera Álvarez. Miami: SED Ediciones, 2018. 212 páginas.

Estar completamente solo rodeado de libros

es regalarse un ticket al mejor lugar.

Hernán Vera Álvarez

Prepárese quien sostenga La librería del mal salvaje (ganadora del Florida Book Awards) en la mano a seguir los pasos de un lector, autor y librero empecinado y minucioso. Compuesto de capítulos titulados y no enumerados, de duración tan diversa como dos líneas a dos páginas, breves crónicas, ideas personales sobre la lectura y la escritura, y transversales miradas a las biografías de autores junto a citas bibliográficas se enlazan fragmentariamente de inicio a fin sin necesidad de orden narrativo.

Como el cuerpo de un delfín que se asoma por momentos a la superficie para volverse a ocultar, una columna vertebral da continuidad a la obra. Se trata de una lista (esta sí enumerada) de píldoras, burbujas de hechos curiosos y relacionados apenas oblicuamente que conectan desde lo mínimo las dispares ideas sobre la escritura y los procesos creativos, así como los episodios biográficos y una que otra curiosidad inútil. En estas listas, lugares de nacimiento, enumeración de suicidios, desapariciones, enamoramientos y divorcios, se encuentran con marcas predilectas de cigarrillos, nombres de editores, de ciudades, títulos de obras de diversos autores (en su mayoría masculinos, hay que decirlo) como Cortázar, Casares, Ocampo, Lugones, Borges, Pizarnik. Además de una relación bibliográfica y afectiva real o imaginaria entre estos escritores y sus devenires, estas burbujas subversivas que aparecen y desaparecen a lo largo del libro, curiosamente le ofrecen un sentido. Sube la lectora al delfín y se deja llevar por su curvatura caprichosa.

El primer capítulo, “El orden de las cosas”, asevera que una biblioteca es una autobiografía y al hacerlo sugiere un devenir: la mirada de un autor hispano radicado en los Estados Unidos enlazada a la voz de un librero encargado de una librería de títulos en español en Miami, anudada a la historia de sus clientes y no menos importante, a la de los autores y sus obras en venta. Este entramado autobiográfico es registrado a través del cristal que proveen los libros elegidos por los clientes mismos o para ellos por quien filtra sus voces y que, minucioso, observa desde una subjetividad crítica, irónica, a la vez sensible y maravillada ante lo literario.

Desde esta mirada a las posibilidades que ofrece la noción de autobiografía, el primer capítulo termina con una cita de Thomas Mann: “Una ciudad es una obra colectiva”. El narrador replica: de ser así, esta librería también lo es. Es posible entonces otra vuelta de tuerca: si la ciudad y la librería son obras colectivas, el libro que sostiene esta lectora en las manos no se queda atrás. Las miradas múltiples de este narrador, cronista y empecinado lector a las voces autorales, al deambular de los clientes y al devenir de los volúmenes que una vez facturados saldrán de allí balanceándose dentro de una bolsa plástica prestas para convertirse en parte de otra autobiografía, la de la biblioteca que las recibirá, ofrecen una obra coral, y por qué no decirlo: de cierto modo colectiva.

Anclada al momento histórico contemporáneo estadounidense, La librería del mal salvaje establece una crítica al consumismo y a lo superfluo imperante en la cultura asociada al devenir del mercado o más bien en el mercado asociado al devenir de la cultura: “Este país es un negocio. Y esta ciudad es un atraco”. No sin pesimismo o desesperanza, la librería es realización imaginada de un paisaje alternativo y subversión ilustrada desde la práctica más sencilla: “En estos tiempos oscuros trabajar en una librería que tiene especialmente obras en español es un acto estético y no menos político” asevera el dependiente quien sabe incluso que su trabajo, el de ubicar al cliente en el corredor, ante el estante o el libro que le conviene, es un acto poderoso. Cuando logra por asociación vender un libro que el cliente no buscaba, por lo contrario, se siente mal, “un impostor, es decir un vendedor, un maldito cretino”.

Ahora bien, si vivir rodeado de libros es el ideal del dependiente, el hecho social asociado a la promoción literaria está lejos de ser su instancia predilecta. Así, asocia la presentación de un libro a una reunión de Tupperware. “Terminados los discursos, el público —y los oradores— se abalanzaron sobre la mesa con comida. A pocos metros yacían apiladas las obras completas que como el gran poeta regresaban al lugar de siempre: el implacable olvido”. Irónica desesperanza ante el devenir del autor y su obra, la librería misma, su propia tarea. Pero La librería del mal salvaje se impone al pesimismo, sobrelleva el desgano: “Hola, sí, estoy buscando el Principito, de Maquiavelo”.

Qué duda cabe, la mirada autobiográfica es encantadora: “Me gusta ser librero. Recomendar lo que leí y los bellos libros de mis buenos amigos. Y con el mismo placer denostar a algunos escritores”. Una luz se enciende: desde una esquina, tal vez de pie al final del circo en la presentación de aquellas obras completas que nadie comprará, el librero rescata el momento desahuciado. Ordenará las sillas, dispondrá nuevos tomos en la mesa de novedades, sobrevivirá a la visita del cliente que después de preguntar por varios títulos, todos en existencia, dará las gracias, media vuelta, y hasta nunca. Volverá a su margen.

Nuevos clientes traen su clima y así mismo se lo llevan, entran y se van con su danza, lloran al encontrar el título buscado, o una vez instalados no se querrán ir jamás. Es el caso de “Mamushka”, quien lee durante horas a Proust en una esquina “con la distancia agradecida de quien sabe que nada en el mundo importa demasiado”. Y sabrá el librero, y sabrá quien lea La librería del mal salvaje, que ese sentarse fuera del tiempo, que ese estar en el margen, hermana al librero cronista y la muñeca rusa absorta en Proust. Porque es desde fuera que se establece el sistema que todo lo ordena, que puede mirarse mejor y que se relata cualquier relato.

Y hablando de orden, retomando la noción de autobiografía, y manteniendo muy cerca la idea de periferia, asiste esta lectora a una serie de restituciones personalísimas de un orden que nadie pidió, pero se evidencia necesario. Guiado por una particular percepción de belleza o de justicia, repone afectos, salda cuentas, asiste al desprotegido. Dos autores enemistados en vida, dos amantes antiguos, dos amigos de toda la vida, son reencontrados por su celador en un estante; “a los suicidas —siempre los poetas ganan en la lista— los dejo en la sección infantil”. En este re-ordenar de los anaqueles, en este enlazamiento de eventos y autores y fechas y títulos de libros o de sus traducciones: “Al lado del libro de Kerouac llamado En el camino, coloco otro libro de Kerouac titulado En la carretera” y desde una compilación de viñetas luminosamente elegidas, sofisticadas, pero sin ínfulas eruditas, se reconforma un cosmos: el que hubiese podido ser y no fue.

Así, La librería del mal salvaje se puede explorar deteniéndose en cada ola o capítulo, subiendo a la espina ondulante del delfín, o dejándose llevar por la corriente. Ofrece tantos inicios como lectores, tal como una librería tantos libros como inquietudes. Si el librero define la felicidad literaria como “Ver la alegría en el rostro de un cliente que regresa y te da las gracias por el libro que le recomendaste” y si todo esto no es más que una autobiografía colectiva, si este libro es una librería también, entonces quien lo sostiene hoy en las manos debe estar haciendo a su autor “literariamente feliz”.

Keila Vall de la Ville