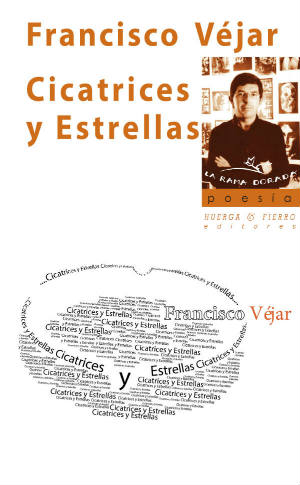

Cicatrices y estrellas. Francisco Véjar. Madrid: Huerga y Fierro Editores. 2016.

Cicatrices y estrellas (2016) es una breve, pero sutil y, al mismo tiempo, hermosa colección de poemas del poeta chileno Francisco Véjar. Se trata de una antología publicada en su colección “La Rama Dorada” de la editorial española Huerga y Fierro. Este libro contiene veinticinco textos de una poesía depurada por los años donde los lectores ya familiarizados con el trabajo de Francisco Véjar, así como los que no, pueden apreciar a un hablante que, en cada texto, da cuenta de sus “heridas y fulgores”, a la manera de un moderato cantábile o como un título de un “tema” de cool jazz, música que tanto le atrae y rememora este autor. De estas remembranzas y de otros referentes culturales (no solamente musicales) se va construyendo esta colección de poemas como reflejos y resonancias de la propia vida del autor y de su concepción poética, como si se tratara de la banda sonora de una película visceral y melancólica a la vez.

Los poemas de Francisco Véjar tienen la sutileza rítmica de esa trompeta de Miles Davis con la cual el músico estadounidense inventó el cool jazz, al no apretar al máximo los pistones de su instrumento. La poesía de Véjar es como el sonido de la trompeta de Miles en su primera etapa: una armonía que emula el cool jazz y que se adentra en parajes que están como suspendidos en un tiempo perdido, en una memoria que recuerda permanentemente y que persisten en una vida, a veces presente, que es más bien cruel. El poeta habla de amores perdidos o de aquellos amores que se asoman como fantasmas en sus versos siempre deseantes, amores que reaparecen ya sea en el último metro, en la habitación de un hotel donde el cuerpo de la amada reemplaza la realidad y desde donde se sale del amor “como de una catástrofe aérea”. Es decir, hablamos de poemas donde el amor es siempre recuerdo y añoranza. Amores perdidos, testigos de una supervivencia sin estridencia lírica ni barroco escritural, ni delirium tremens aun cuando se sospeche la presencia al alcohol. Se intuye que el hablante de Véjar nos habla de y desde una herida, como en el famoso monólogo de Manuel Rojas en Hijo de ladrón: “supongamos que tengo una herida”, pero a diferencia del texto de Rojas, este hablante no exhibe esa herida.

Creo que es, justamente, en los silencios o en el sotto voce, en el no apretar los pistones de su trompeta a fondo, en cada sugerencia que hace que su textualidad permanezca como una botella de náufrago que no termina de zozobrar, donde radica el sentido de esta notable poesía. Intuimos en ella al hombre herido por todos esos símbolos: hoteles perdidos, “caletas” como la de Quintay, carátulas de viejos vinilos de Stan Getz, estaciones de Metro al terminar una jornada melancólica, paisajes luminosos, pero no por eso menos evocadores de la herida ya mencionada. Y esta mirada abarca, como decía, ciertos hoteles, pueblos de pescadores, grandes urbes, playas solitarias y otros paisajes como bocetos de una realidad con la cual Véjar va poetizando una mirada hacia el interior.

Una mirada de gran intensidad poética hacia el corazón del hablante, no de sus tinieblas, sino de un hombre que ha vivido mucho y quiere hacer de aquella intensidad vital todo un mundo de palabras. Ese mundo tan propio de Francisco Véjar, tan suyo y de los poetas y músicos y películas con las cuales dialoga. Estos también están muy afincados en su poesía en la que encontramos tantas ausencias, sobre todo de amores que por algún motivo lo abandonaron. El principal, claro, es paradójicamente la muerte, como cuando escribe: “Es cierto, si la poesía fuera real, / deberías estar aquí”. Estos versos nos parecen un hallazgo notable que nos hace “sentir” la soledad del hablante que, a pesar de estar disponiendo tantas formas de belleza (y hacernos sentir la ausencia de la amada es una de ellas), indudablemente hace que la poesía de Francisco Véjar sea la expresión de un hombre que amó, no a pocas ni a la “única”, tampoco a todas y a tantas. Todo esto para finalmente lograr construir un arquetipo de la ausencia que se va llenando de las enseñanzas, la memoria, las voces acalladas, los paisajes proustianamente revisitados, de esos amores que han ido de muchas maneras derruyendo su palabra, así como engastando la superficie del poema. Así, este libro se puede leer como un todo fragmentario de ese milagro que es la supervivencia por la palabra, a pesar de la fragilidad que verso a verso, poema a poema, se nos va expresando.

Toda verdadera poesía, creo, es personal, lírica y subjetiva, nos abisma a través de sus prácticas textuales. En el caso de Véjar, la música es igual a un soplo; su flaneurismo, igual, unas caminatas que no dejan huella y miradas, que, si las dejan, son el engaste de cada enunciado que nos hablan de la mujer y su ausencia, de la muerte permanente y sus consecuencias, del dolorido sentir y su sombra, los paisajes como acuarelas plácidas. Ejemplos de lo anterior son los poemas: “Resplandor”, “El viento”, “Lo que no alcancé a escribirte”. En estos temples, en estos enunciados podemos ver cómo tiembla la mano herida o la mano del herido. O la mano que trata de no temblar, pero no puede, porque “tiene una herida” y la transfigura en un poemario tan cotidiano como fantasmal.

Lo no dicho, lo intuido, lo susurrado es la fortaleza de la poesía de Francisco Véjar. Un lector suspicaz y sensible, sabrá desentrañar (ya que esta poesía viene de sus entrañas, de ahí lo entrañable de su voz) “un centenar de sílabas […] cifradas, furtivas, con derrumbe de casas y heridas en sus aceras”.

Entre secretos, aves, transparencias, caminatas, miradas, melodías, desembocamos, creo yo, en el poema que es el corazón irrigador de su herida en este libro: “Estación Leopoldo María Panero”. Ciertamente, Francisco Véjar no es un poeta de la locura disfórica, como Panero: no hay delirio ni delirium tremens en sus versos, ni tormentos nihilistas que lo dejan al borde del vacío o de la locura artaudiana; pero en ese libro nos muestra, o demuestra, que su palabra está con los pies al borde del acantilado y que esta estación terminal nos lo dice: “Estación Leopoldo María Panero / todo lo que escribo y diviso / se va al fondo de la sangre”.

Thomas Harris