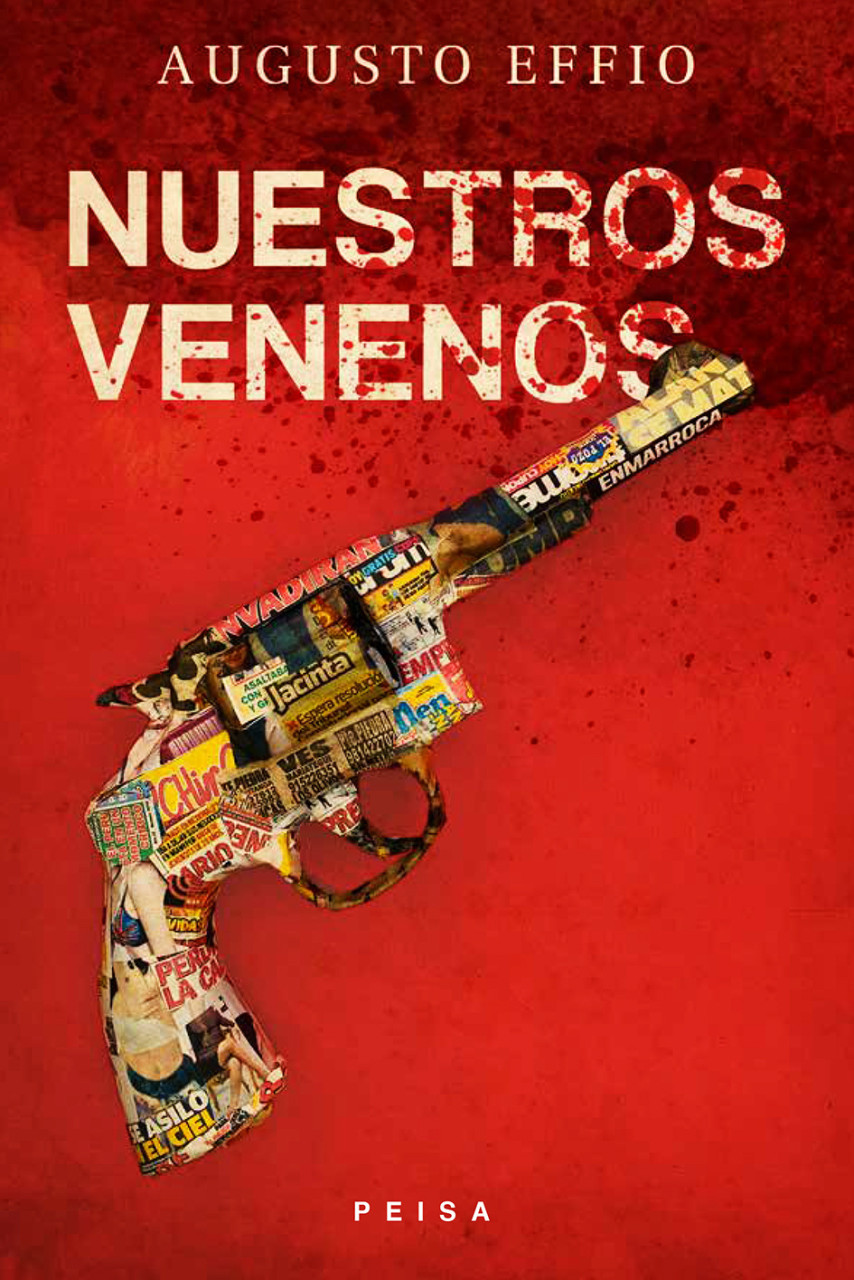

Lima: Peisa, 2024. 153 páginas.

Es sabido que la literatura se nutre de la realidad y viceversa. Lo inusual no es que una de ellas deje sus huellas en la otra, sino que al terminar una ficción sintamos que nuestra realidad, desde ese instante, empieza a funcionar como la hemos experimentado en la imaginación. Peor aún, que nos quede la duda de que quizá siempre fue así, que ese microuniverso acotado en un centenar de páginas sea el mundo que subyace a nosotros, el dinosaurio que siempre estuvo allí y nunca se fue, y que, desde una clandestinidad atemporal, nos inocula su adormecedor veneno.

Es sabido que la literatura se nutre de la realidad y viceversa. Lo inusual no es que una de ellas deje sus huellas en la otra, sino que al terminar una ficción sintamos que nuestra realidad, desde ese instante, empieza a funcionar como la hemos experimentado en la imaginación. Peor aún, que nos quede la duda de que quizá siempre fue así, que ese microuniverso acotado en un centenar de páginas sea el mundo que subyace a nosotros, el dinosaurio que siempre estuvo allí y nunca se fue, y que, desde una clandestinidad atemporal, nos inocula su adormecedor veneno.

El arte no tarda en capturar las disfunciones sociales cuando estas irrumpen en medios capaces de identificar lo normal de lo excepcional. Las guerras, epidemias, revoluciones, desastres, y tantas formas de quiebre manifiesto, han sido materia prima de incontables ficciones que han sabido erigirse sobre la perplejidad del tránsito entre el hábito y la disrupción o en sus varias formas de subversión y resistencia. Lo difícil es atrapar a los monstruos carentes de principio o final porque yacen en el tejido social desde tiempos inmemoriales y cuya práctica ha sido normalizada a punta de recurrencia y ubicuidad, al extremo que cualquier posible resistencia ha desaparecido o, peor aún, se ha desvanecido en las aguas turbias de la relatividad ética: el bien y el mal ya no regulan estos mundos porque simplemente han dejado de existir.

La novela Nuestros venenos, de Augusto Effio, cuenta las andanzas de Ulises Tumialán, un abogado inescrupuloso que trafica con fallos judiciales apócrifos, generalmente revertidos con sobornos. Tumialán se encuentra afincado en el centro de un aparato mafioso de jueces, fiscales, abogados, extorsionadores, sicarios y matones, entre otras “joyas”. Su radio de acción abarca a clientes que van desde mujeres desvalidas capaces de todo por lograr la tenencia de sus hijos, hasta poderosos empresarios que buscan revertir una prueba de paternidad. Los diferentes personajes forman parte de un mismo tejido narrativo que, acertadamente estructurado en capítulos breves y descrito con un lenguaje económico y preciso, construye el espacio y la temperatura adecuados para dar cabida a un capítulo atendido en nuestra historia contemporánea: la muerte del expresidente peruano Alan García.

Quien desde afuera escucha esto último, podría pensar que Nuestros venenos se trata de una épica de estafas, suicidios o suplantaciones de alcances megalómanos. Sin embargo, desde las primeras páginas lo que uno encuentra es una pluralidad de minúsculas interacciones cotidianas en las que una sociedad empieza a pervertirse, o continúa pervirtiéndose para abonar una tierra de extraña fertilidad que dará pie a personajes como García (y tantos otros expresidentes del Perú), así como al efervescente brote de fabulaciones y conjeturas que devienen de su estrambótica muerte.

“Narrada en una riesgosa pero acertada segunda persona que se amolda a su interlocutor, el relato de Effio ha unido su conocimiento de la novela negra con su larga trayectoria en la burocracia estatal.”

La corrupción no es un tema nuevo en la literatura peruana ni en ninguna otra. Desde Ricardo Palma o Clorinda Matto de Turner hasta Vargas Llosa y Bryce Echenique, pasando por López Albújar, Vallejo, Arguedas, Ribeyro, Scorza, Dughi, Reynoso, y una lista interminable, la corrupción ha estado presente, ya sea como telón de fondo o como eje de la narrativa principal. Sin embargo, es en la particularidad de su tratamiento y en su enfoque que la novela de Effio encuentra su sello propio y su incómoda actualidad. He aquí una historia en donde el protagonista central no es el héroe ni el antihéroe que enfrenta un desafío puntual, sino un modus vivendi, una forma de entender y vivir la cotidianidad. Si la extorsión y el chantaje se extienden por contagio, como lo hacía la ceguera en el Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, la excepción pronto se convertirá en norma, la ley de la selva reemplazará cualquier constitución política, y el crimen se impondrá como el nuevo Estado. ¿Qué lugar tendrán aquí, entonces, quienes no se alineen con las prácticas y leyes de este nuevo Estado de facto? Aunque parezca que hablamos de una distopía orwelliana o de un pasaje de Asimov, basta abrir las puertas de nuestras casas en el Perú de hoy para encontrarnos con los elementos más cercanos a este nuevo orden que se extiende como epidemia y que parece hacer esfuerzos cotidianos por asemejarse cada vez más a la novela de Effio.

Sabemos que nuestros vecinos latinoamericanos también han sido tierra fecunda para las múltiples caras de la criminalidad urbana y que, tanto el arte como la cultura, en sus diversas plataformas y geografías, han sabido registrarlas. La “sicaresca” colombiana responde a una propagación indiscriminada del sicariato adolescente que la literatura ha sabido explorar. Del mismo modo, la muerte, vista como suceso o fenómeno, tragedia o celebración, tiene ya un lugar instaurado en la cultura mexicana, tanto en la culta como en la popular.

Si este es el caso para cada país, habría que preguntarse qué le corresponde al Perú. Algunos sostendrán que el mayor flagelo transversal a nuestra historia republicana —y más allá— es la corrupción, entendiéndola como la rapiña del bien común. Por otra parte, ser uno de los países del mundo con mayores índices de violencia contra la mujer, podría hacernos pensar que es en este campo donde nuestra criminalidad ha echado raíces más profundas: en la rapiña del cuerpo del otro. En apariencia se trataría de dos problemas inconexos, pero vistos más de cerca (y tomando en cuenta estudios de la antropología de género en Latinoamérica), ambos constituyen diferentes caras de la misma moneda. En este sentido, Nuestros venenos explora a fondo esta desafortunada confluencia, con descripciones e imágenes desgarradoras de los extremos a los que puede llegar la humillación, la bajeza y la desolación. En un universo desprovisto de principios, el cuerpo de las mujeres pasa a ser el centro y la periferia de toda negociación, el móvil y el aparente límite del nuevo lenguaje de favores, traiciones y alianzas. El dramaturgo rumano Matei Visniec lo describiría mejor que nadie en el título de una de sus piezas teatrales sobre la Guerra de Bosnia: El cuerpo de la mujer como campo de batalla.

Todo lo anterior parecería indigerible para un lector mínimamente sensibilizado con el dolor humano, y es aquí justamente donde opera la magia de la literatura cuando esta acierta. Es en la elección de las palabras y los ritmos, en las imágenes del buen cuentista que pinta diversas historias con pocos detalles, en las idas y venidas con ecos de Quentin Tarantino que distienden o parodian, o en la dosificación de la tensión narrativa, donde se encuentran algunas de las virtudes de esta novela: no solo en hacernos soportar lo insoportable, sino en persuadirnos y capturar nuestra atención y entusiasmo.

Narrada en una riesgosa pero acertada segunda persona que se amolda a su interlocutor, el relato de Effio ha unido su conocimiento de la novela negra con su larga trayectoria en la burocracia estatal y en las arterias del mundo judicial para ofrecernos una exquisita conjetura social sobre uno de esos venenos endémicos que, en vez de matarnos, como reza el epígrafe, nos engordan. Por eso quizá, es que ya los conocemos y los sabemos nuestros.