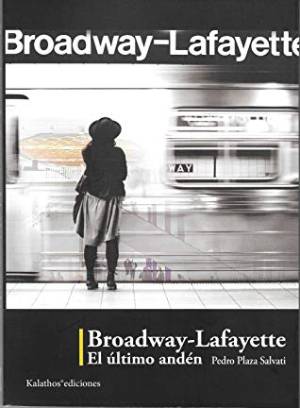

Broadway-Lafayette: el último andén. Pedro Plaza Salvati. Madrid: Kalathos. 2019. 350 páginas.

La literatura venezolana reciente ha venido acudiendo a un imaginario de lo sombrío, lo soterrado o lo abisal de perturbadora consistencia. La inmersión en las tinieblas como matriz elocutiva la hallaremos tanto en la lírica —Balada de la revelación (2004) de Blanca Strepponi o Carreteras nocturnas (2010) de Igor Barreto— como en la novela —Nocturama (2006) de Ana Teresa Torres o The Night (2016) de Rodrigo Blanco Calderón—. En la narrativa se verifica una verdadera familia de textos en los cuales los personajes exploran túneles o investigan sociedades secretas bajo la superficie de la ciudad; cabe mencionar, para atenernos a títulos insoslayables, “Boquerón” (1992) de Humberto Mata, Bajo tierra (2009) de Gustavo Valle o El círculo de Lovecraft (2011) de Carlos Sandoval. Pero no ha de desconocerse que el mismo motivo se desplaza a otros rincones del planeta: en un capítulo de Cuaderno de Manhattan (2014) de Víctor Carreño el protagonista venezolano queda fascinado por la presencia de “hombres-topo” en Nueva York. Acaso podrían explicarse esas reiteraciones como un tratamiento alegórico del destino “subterráneo” del país desde que su vida empezó a depender, en demasiados sentidos, de lo que yace en el subsuelo —y la tradición tendría una de sus cimas (¿o simas?) en Profundo (1971) de José Ignacio Cabrujas, pieza teatral que data de la llamada “Venezuela Saudita”—. Creo, sin embargo, que las coincidencias tienden en su mayoría a no ser premeditadas, menos vinculables a doctrinas que a lo que Raymond Williams concebía como “estructuras afectivas”, experiencias colectivas aún en proceso de interpretación.

Ello se hace patente en el caso de Broadway-Lafayette: el último andén, tercera novela de Pedro Plaza Salvati, donde el viaje al inframundo —el descensus ad inferos de los antiguos— queda resaltado por su combinación con otro mitema afín: el de la pérdida de Eurídice. Toda lectura política que no considere lo que estas remisiones sugieren sobre la psique humana acabaría empobreciendo una historia sobrecogedora por la multiplicidad de horizontes hermenéuticos que abre.

En un primer momento, nos enfrentamos con una anécdota eficaz en planos, por una parte, sentimentales y, por otros, de intriga, con las tramas paralelas de una crisis conyugal y un plan de extorsión. Pero pronto comprenderemos que esa fachada esconde mayores complejidades. La pareja de Andrés Carvajal y Cristina Mendoza se malogrará cuando él deba regresar a una Venezuela asediada por crisis materiales y morales mientras en Manhattan ella se obsesiona con la escritura de una novela sobre el metro y sus mendigos, correlato de su propio inconsciente devorador en rumbo a la frustración. Habiendo dejado atrás su país natal, célebre por sus apagones y por el avance arrollador de la miseria, que Cristina abandone a su marido para ser absorbida en la gran ciudad del Primer Mundo por auténticas ruinas humanas y tinieblas, se nos impone, desde luego, como indicio de un imposible escape mental. La búsqueda que emprende Andrés de su mujer nos convence del sino trágico de una relación destruida por la feroz persecución de ficciones; la decisión final que tome este nuevo Orfeo, en un andén del metro de Nueva York, incluso podría, como en el mito clásico, despedazarlo.

Plaza Salvati, no obstante, es sutil y más intuitivo que programático en su recurso a tales referentes, cuyo surgimiento sentimos espontáneo. Su escritura da siempre la impresión de obedecer a un genuino interés argumental por el desarrollo de personajes de psicología verosímil, con virtudes, debilidades y contradicciones. En Cristina, para no ir muy lejos, nos enfrentamos a las inflaciones y al endiosamiento anímico —una de las amenazas latentes en el individuo creador si queda atrapado en el instante supremo de la inspiración, sin un aterrizaje posterior en el prosaísmo de lo cotidiano—. En los pícaros y facinerosos con que Andrés tiene que lidiar en Venezuela captamos los efectos del deterioro social sobre los valores de una nación reducida a la tortuosa subsistencia. Y, en un caso como el de Andrés, no cuesta percibir la erosión que causan las vacilaciones entre la devoción por un pasado matrimonial y la certidumbre creciente de su disolución no tanto por circunstancias ajenas a los involucrados como por pulsiones autodestructivas —a las cuales Andrés mismo podría sucumbir si no aprende a negociar con la soledad—.

El lector deseoso de conocer al ser humano hallará suficientes estímulos en esta novela. Pero insisto: una de las virtudes de su autor es la de saber ofrecer un amplio abanico de posibilidades de lectura. Y siendo la Venezuela de hoy uno de los elementos puestos en juego por la narración se hacen inevitables, además de los psicológicos o los míticos, los abordajes sociales. El país, por ejemplo, desde el inicio parece imbuido de abyección tras lustros del estentóreo heroísmo con que sus gobernantes se han justificado:

Cerca del estadio había otro mercado en el que vendían pollo, carne y pescado, en la buena época de la abundancia. La escasez de alimentos no había llegado todavía al punto crítico y algo se conseguía. Cuando pasaba el camión de la basura se confundían los olores. Pero, por sobre todo, una vez que pasaba el camión, el olor a pescado castigaba como látigo en las narices, se hacía más notorio, como si acabaran de sacarlo del agua, de ese Mar Caribe, sección litoral venezolano: un mar enrarecido por las inmundicias que venían a joderles la vida a los peces. (p.37)

Conducía de regreso al apartamento por la Caracas-La Guaira. El paisaje decadente no lo disgustaba como otras veces. Se había acostumbrado a subir y a bajar, ya no le causaban sorpresa los desniveles de la vía, el mal estado de la misma, los ranchos, el panorama antes de entrar al túnel de La Planicie, la cara de Chávez en todos lados. Ya no se sorprendía tanto con los perros muertos en la autopista ni con los motorizados. (p.184)

Y, en el seno de la pareja protagónica, una abyección análoga se avizora, gracias a los paradójicos delirios de grandeza que hunden a Cristina en la sordidez:

—Mendigo o millonario […], que me dejaste por otro hombre.

—No fue por otro hombre. Era una necesidad literaria; lo tenía que hacer. Va a ser la novela más importante que jamás se haya escrito sobre la vida de los mendigos en el metro.

—¿Y dónde vives o vivías?

—En el metro. En un túnel del metro.

—¡Vivir peligrosamente! […]

—¿De qué hablas?

—De Osho.

—Ah, el autor de autoayuda.

—No lo menosprecies. Me permitió encontrar el sentido de vivir en Venezuela: vivir peligrosamente. Pero lo que tú hacías es mucho peor: vivir en la basura.

—Sí, tienes razón: por un tiempo ya parecía una mendiga. (p.332)

Plaza Salvati ha ido revelándose como atento indagador de la experiencia urbana en los albores del siglo XXI. Este, su quinto volumen, fortalece las aportaciones de títulos suyos como Decepción de altura (2013), cuentos ricos en aproximaciones al entorno hostil caraqueño, y muy particularmente El hombre azul (2016), novela sobre la odisea norteamericana de un venezolano alienado por el desmedro de su país y por la inestabilidad psíquica. En un sabio guiño narrativo, el primer libro figura en Broadway-Lafayette como lectura de Andrés (p.84) y el protagonista del segundo como personaje incidental (p.80-82). La gran urbe neoyorquina, no menos, se despliega en Lo que me dijo Joan Didion (2017), conjunto de crónicas que mereció el Premio Transgenérico que otorga la Fundación para la Cultura Urbana de Caracas. Plaza Salvati, de una obra a otra, da la impresión de haber asumido una de las vivencias centrales de la cultura venezolana de los últimos cien años, la del fin de una economía agraria y el consecuente crecimiento de sus ciudades, primero con oleadas de optimismo modernizador y, de inmediato, con la resaca de un fracaso que sume en abismos de tristeza o desesperación tanto a quienes se quedan en el país como a quienes emigran o se exilian.

Miguel Gomes

University of Connecticut