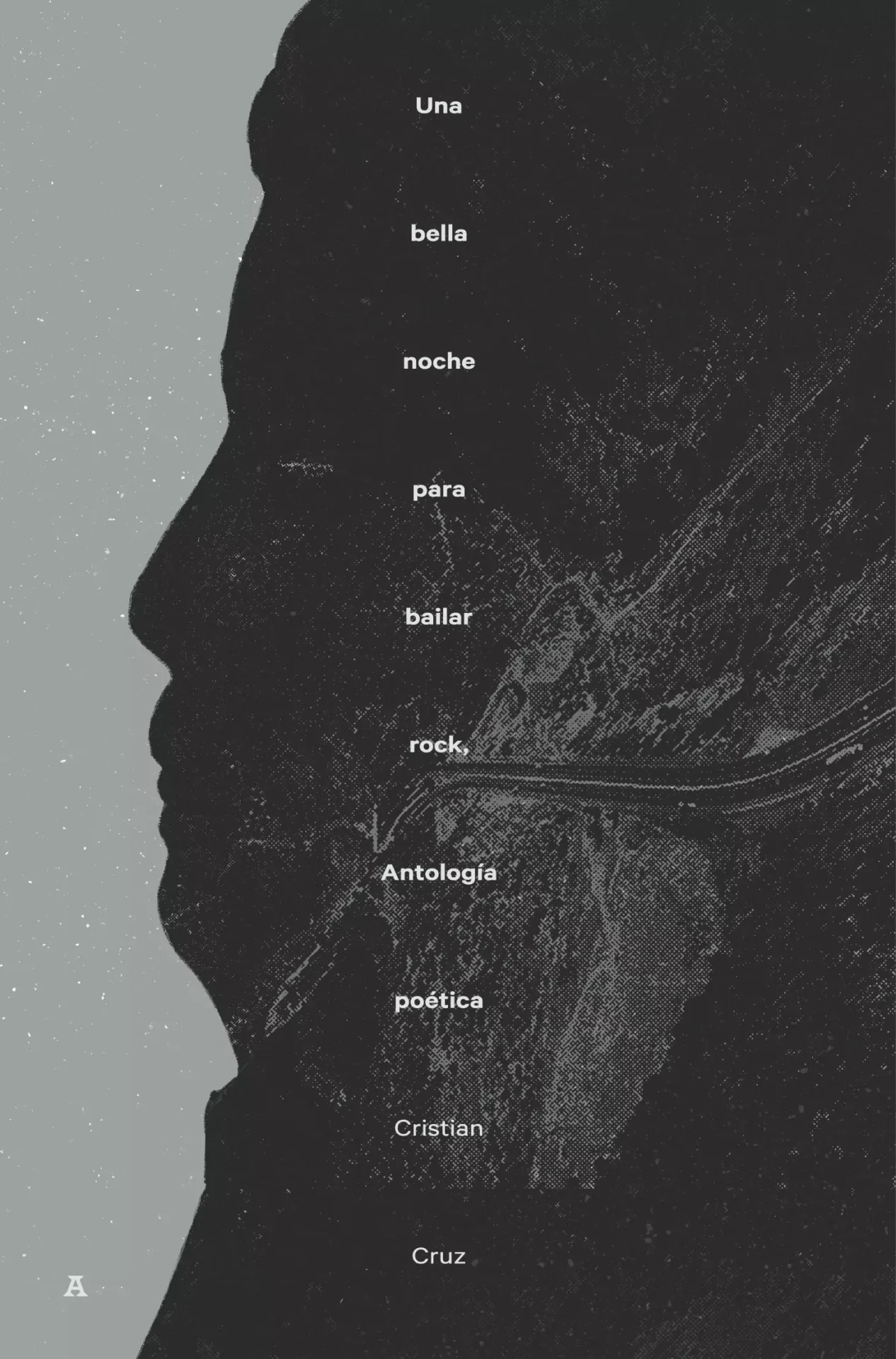

Arica: Editorial Aparte. 2024. 120 páginas.

Organizado en cuatro secciones (“Vieja escuela”, “Fábula del bandolero”, “La aldea de Kiang después de la muerte” y “Camada actual”) Una bella noche para bailar rock. Antología poética de Cristian Cruz (San Felipe, Chile, 1973) es una nueva recopilación antológica de carácter panorámico que abarca más de veinte años de escritura. Y digo nueva, pero no única ni primera. De 2016 es Entre el cielo y la tierra y de 2021 un volumen que lleva el mismo título del libro que ahora reseñamos. No es superflua esta última observación: Cruz es un autor de una obra con más de una docena de títulos publicados desde 2000 entre poesía, crónica, antologías y recopilaciones. Sin duda, todo escritor es libre de organizar su corpus del mejor modo que crea posible, privilegiando o recalcando alguna(s) característica(s) que encuentre significativa(s) en razón de una obra desplegada temporalmente sin visos de darse como concluida. Por ello es relevante apreciar cómo se dan en menos de diez años tres compilaciones antológicas y, sobre todo, cuál podría ser la peculiaridad del libro que tenemos ahora entre manos. No pretendo otorgar claves definitorias y menos definitivas para ese trasiego editorial. Sólo deseo establecer acá algunas pistas de lectura que permitieran aprehender de forma más cabal lo que escribe uno de los autores más relevantes de la poesía chilena actual.

Organizado en cuatro secciones (“Vieja escuela”, “Fábula del bandolero”, “La aldea de Kiang después de la muerte” y “Camada actual”) Una bella noche para bailar rock. Antología poética de Cristian Cruz (San Felipe, Chile, 1973) es una nueva recopilación antológica de carácter panorámico que abarca más de veinte años de escritura. Y digo nueva, pero no única ni primera. De 2016 es Entre el cielo y la tierra y de 2021 un volumen que lleva el mismo título del libro que ahora reseñamos. No es superflua esta última observación: Cruz es un autor de una obra con más de una docena de títulos publicados desde 2000 entre poesía, crónica, antologías y recopilaciones. Sin duda, todo escritor es libre de organizar su corpus del mejor modo que crea posible, privilegiando o recalcando alguna(s) característica(s) que encuentre significativa(s) en razón de una obra desplegada temporalmente sin visos de darse como concluida. Por ello es relevante apreciar cómo se dan en menos de diez años tres compilaciones antológicas y, sobre todo, cuál podría ser la peculiaridad del libro que tenemos ahora entre manos. No pretendo otorgar claves definitorias y menos definitivas para ese trasiego editorial. Sólo deseo establecer acá algunas pistas de lectura que permitieran aprehender de forma más cabal lo que escribe uno de los autores más relevantes de la poesía chilena actual.

En primer término, está lo que llamaría el gesto antológico. Este libro no es cualquier tipo de libro. Una antología puede ser considerada un subgénero relevante: una pausa y toma de distancia en el fluir continuo de la escritura que un autor decide articular para aclaración de sí mismo. También puede ser un momento para evaluar en el tiempo lo que un eventual proyecto poético lleva dentro de sí para sopesar logros, matices y momentos de escritura, tratando de dar cuenta de algo imposible: una especie de autobiografía poética que salde las deudas con ese poeta bisoño que partió hacia un viaje desconocido. Tal vez, desde otra perspectiva de carácter etario, una antología es un instante para que un poeta tenga una visión retrospectiva de su propia escritura y desde ahí, prevea la posibilidad de eventuales aventuras por venir: un ejercicio para organizar, reescribir, replantear y matizar el material dispuesto a través del tiempo. Así, se puede apreciar que el gesto antológico no es unívoco y tampoco una clasificación estanca. Más bien, como en todo ejercicio editorial, hay cruces, superposiciones y complementos de lo dicho. No existen criterios exclusivos o excluyentes.

Dicho eso, en segundo término, Una bella noche para bailar rock es una antología que posee un doble rostro: por un lado, visión panorámica de parte significativa de la obra de Cruz. Por otro, una antología que propicia un orden, una estructura al élan vital e imaginativo que surca esta escritura. Leo aquello como intento de articular un itinerario que establece estadios verbales/anímicos sustentados por cada una de las cuatro secciones que el libro dispone. Una mirada retrospectiva desde lo actual y que observa la obra precedente como un camino recorrido del que toma distancia, pero sin negar matices, ni como reescritura precisamente. Una indagación en diversos cauces formales, pero nunca una “superación” de lo escrito. No en vano la última sección “Camada actual (2015-2024)” es la más generosa. Los editores Lucas Costa y Rolando Martínez al organizar el corpus son los suficientemente hábiles para enfatizar en ese orden, un modo de leer la escritura de Cruz que viene dada por una paulatina manera de entender y comprender el poema. El itinerario que de ahí emerge se plasma en una eventual tesis: una trayectoria que viene desde el asombro y la ilusión para desembocar en el desencanto.

“Asistimos acá a una escritura que ha hecho del poema su propio arraigo: espacio para sobrevolar y caminar.”

La poesía de Cruz, en sus primeros libros, teniendo algunos poemas excelentes y aún primordiales, es todavía la lucha de un joven poeta con sus referentes: Teillier, Barquero, Cárdenas, entre los más identificables, haciendo de la así llamada “poesía lárica” su sustento: un mundo de provincia, de seres y enseres, nostalgia por un espacio singular, donde la infancia, el mundo rural, los espacios vitales de lo primigenio son experiencia, pero sobre todo, experiencia lectora: lectura de poemas que me hubiese gustado vivir y escribir. Lo que para una parte no menor de los poetas de los 90 fue la poesía de Rosamel del Valle, Eduardo Anguita o de la Generación del 38 sin más, en Cruz decantó en una asimilación y aprendizaje de referentes en aras de un “País de Nunca Jamás”. Pero Cruz, un poeta poseedor como pocos de una poderosa intuición autoconsciente de su escritura, muy pronto debió advertir que nada se podía sacar en limpio en la reiteración mimética de un modo de entender el poema como aporía de un gesto imposible. Tal vez por eso puede comprenderse la secuencia que en esta antología deviene en las dos secciones inmediatas y consecutivas: “Fábula del bandolero” y “La aldea de Kiang después de la muerte”. Ambas son acciones paralelas en el tiempo, discurriendo hacia la autonomización de sus recursos: más que plasmar la mímesis de un universo lárico en retroceso dadas las peculiaridades de la modernización económica y cultural del Chile del primer tercio del siglo XXI, acá pueden leerse dos puntos de fuga de una poesía que ve agotado sus referentes: por un lado, una especie de épica bandolera en sintonía con cierto Pound y la relectura de ese imaginario que representa los límites de una vida peligrosa: el bandido, el cuatrero, el sujeto expelido de los procesos de modernización que traen a lugar un modo peculiar de vérselas desde el margen de la provincia con una violencia ancestral asumida como punta de lanza de la aventura y la ruptura con lo establecido. Pero aquel gesto que no deja aún de poseer una atmósfera romántica y anarquista limita con su propio esteticismo.

Por ello, esta poesía posee registros culteranos en “La aldea de Kiang después de la muerte”, barruntando cualquier prejuicio sobre la necesidad de una “poesía de arraigo”. Ahí, Cruz muestra no sólo una sofisticación intertextual, sino un modo de proceder con un imaginario que hace de la persona ancestral y oriental caja de resonancia para sus expectativas más urgentes: la identidad, la necesidad de un ánimo comunitario, las preguntas por la trascendencia y la muerte ritual en el existir. Será desde acá que Cruz aventurará un tono diferenciado y rupturista que desembocará de modo magistral en los poemas reunidos en la última sección. Una sección que muestra un trabajo escritural que abarca coordenadas muy específicas y que me atrevo a caracterizar con la palabra riesgo: hacer de la disolución de un mundo necesidad intrínseca del poema; biografema arraigado en el desencanto, no en la queja; un sujeto poético expuesto a la intemperie. Pero también una retórica de la intemperie tratada con maestría; el verso largo, el fraseo conversacional, la minucia anecdótica como referente. Es como si en este último estadio de su escritura, Cruz se encontrara consigo mismo, sin la necesidad de justificarse ante otras escrituras.

Lo asombroso es que esta poesía última no tercia con el desparpajo, ni con la explosión vitalista, menos con el desborde formal de una verborragia amenazante. En esta sección, la más generosa de la antología, asistimos a una poesía que ha dejado toda reserva: la poesía no es resguardo memorioso de un acto feliz, tampoco retórica militante y utópica frente al fracaso de la Historia. No, es una concienzuda representación de la necesidad de volver a lo cotidiano, a sus “historias” sin aspavientos de asombro ingenuo. Son poemas que asumen el ropaje de la catástrofe. Infiernos domésticos que hacen del viaje en automóvil, del duelo familiar, de una rencilla de pareja, del desamor con rostro cotidiano, su sustento. Es como si después de un recorrido tanteando formas diversas, Cruz, como poeta, haya encontrado al fin arraigo, pero no en la idealización de una aldea rural perdida en la infancia. No, asistimos acá a una escritura que ha hecho del poema su propio arraigo: espacio para sobrevolar y caminar, espacio para pensar y sobre todo para sobrecogerse de la precariedad del mundo no como queja, sino con la certeza que esa precariedad es signo de nosotros mismos y que nos pertenece como nosotros a ella.